サステックス株式会社

元Microsoftエンジニアが立ち上げたAI・システム開発に特化したテクノロジーカンパニー。

機械学習や生成AIを活用したPoC開発や業務効率化、プロダクト構築を支援。

サステックスの鈴木です。

普段はサステックスでバックエンドエンジニアやLLMの活用をしています。

2025年7月23日、オープンソースのAIノーコードアプリ開発プラットフォーム「Dify」の最新バージョンv1.7.0がリリースされました。DifyはChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)を用いたAIアプリをプログラミング不要で構築できるノーコードツールで、社内チャットボットやFAQシステム、データベース連携型のAIアプリなどをエンジニアでなくても簡単に作成できます。オープンソースコミュニティでも急速に支持を集めており、2025年6月にはGitHubのスター数が10万件を突破しました。

2週間前にはDifyの1.6.0のアップデートがありましたし、2週間でメジャーアップデートを行っているような頻度となっており、とても勢いがあります。

前回のDifyのアップデート内容はこちらの記事に掲載しています!

また、こちらの記事では社内の簡単なFAQボットを作成する方法を紹介しています。

本記事では最新版1.7.0のDifyの新機能でどんな機能が追加されてきたか、紹介していきます。特に企業でのAI活用をさらに後押しする新機能や改善が多数盛り込まれています。特にサードパーティ連携の強化やプラグイン管理の自動化といった重要アップデートにより、開発効率・運用性が大きく向上しました。

Difyとは?改めておさらい

Difyは、システム開発やAIに詳しくないユーザーでも高度なAIアプリケーションを構築できるよう設計された次世代のAI開発プラットフォームです。オープンソースで公開されており(GitHubで10万以上のスターを獲得)、ノーコードながら高度なAI/ML機能を駆使したAIエージェント開発が可能な点が大きな魅力です。例えばプロンプト(指示文)をUI化して社内向けツールを作成したり、複数のLLMモデル(GPT-4やClaude、Geminiなど)を用途に応じて切り替えたり、企業内データを読み込ませて回答精度を高めるRAG(Retrieval-Augmented Generation)機能を活用したりと、現場で役立つAIアプリを迅速に開発できます。エンジニアでなくとも扱えるシンプルな操作性と迅速なデプロイが特長で、社内チャットボットや業務自動化ツールの「市民開発」を加速するプラットフォームとして注目されています。

Difyの2025年前半までの主なアップデートには、ワークフロー機能の正式実装、RAG(外部データ連携)の高度化、プラグインSDK公開による外部サービス連携強化、AIエージェント機能の自律性向上、Google Sheets連携対応などがあります。最近のこれらの更新により、Difyは単なる生成AIツールから業務自動化プラットフォームへと進化を遂げつつあります。

今回リリースされた1.7.0は、そうした流れを受けてさらに製品の柔軟性・信頼性を高める内容となっています。

https://github.com/langgenius/dify/releases

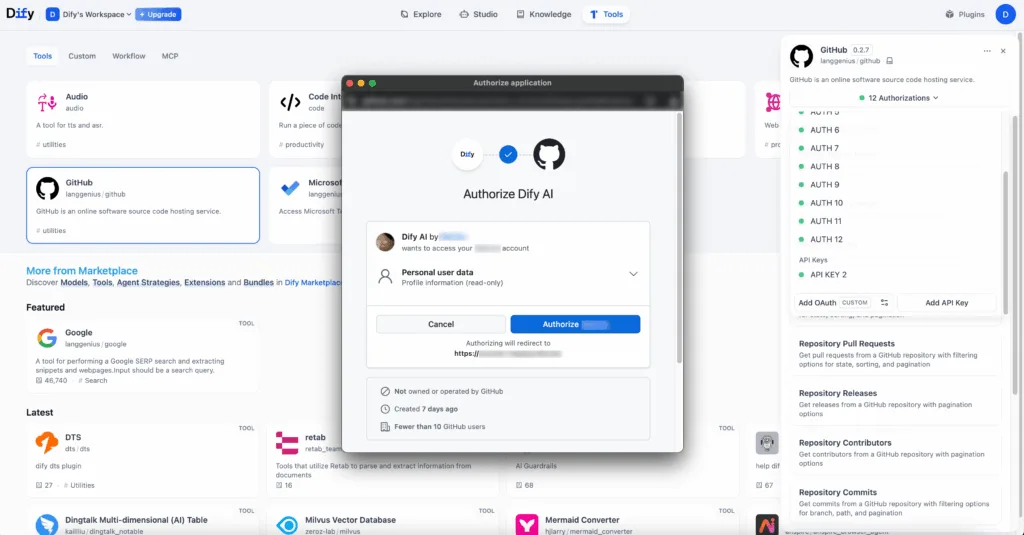

[Dify1.7.0 新機能1]ツールプラグインのOAuth 2.0対応で連携強化

Dify 1.7.0の目玉機能の一つが、外部サービスとの接続方式としてOAuth 2.0認証に対応したことです。従来はAPIキーを発行してDifyに登録する必要がありましたが、1.7からはGoogleやSlackなどのサードパーティサービスにOAuthで安全に接続できるようになりました。OAuth対応によりアクセストークンのリフレッシュ(再認証)も自動で管理されるため、一度接続設定を行えば長期にわたり安全にサービス連携が維持できます。

⾃社プロジェクトの経験から言えば、複数の外部APIキーを手動管理するのはセキュリティ面でも手間の面でも課題が多く、OAuth対応によってこの管理負担が大幅に軽減されるのは朗報です。現場のユーザーから見ても「ログインして連携するだけ」で済むため利便性が上がり、トークン期限切れによるエラー対応なども減らせるでしょう。

技術的には、Dify上で動作するツール系プラグイン(外部APIを呼び出すプラグイン)がOAuth認証フローを扱えるよう改良された形です。これにより、企業内で利用する様々なSaaSやクラウドサービスとの連携がよりシームレスになります。例えば社内のGoogle Driveから必要書類を検索するAIアシスタントを作る場合でも、OAuthで安全にGoogleアカウントと接続できるため、ユーザー自身のアクセス権に基づいたデータ検索が可能になります。認可範囲(スコープ)もサービス側で制御されるため、必要最小限の権限だけをAIに与えることができ、情報漏えいリスクを抑えた導入が可能です。

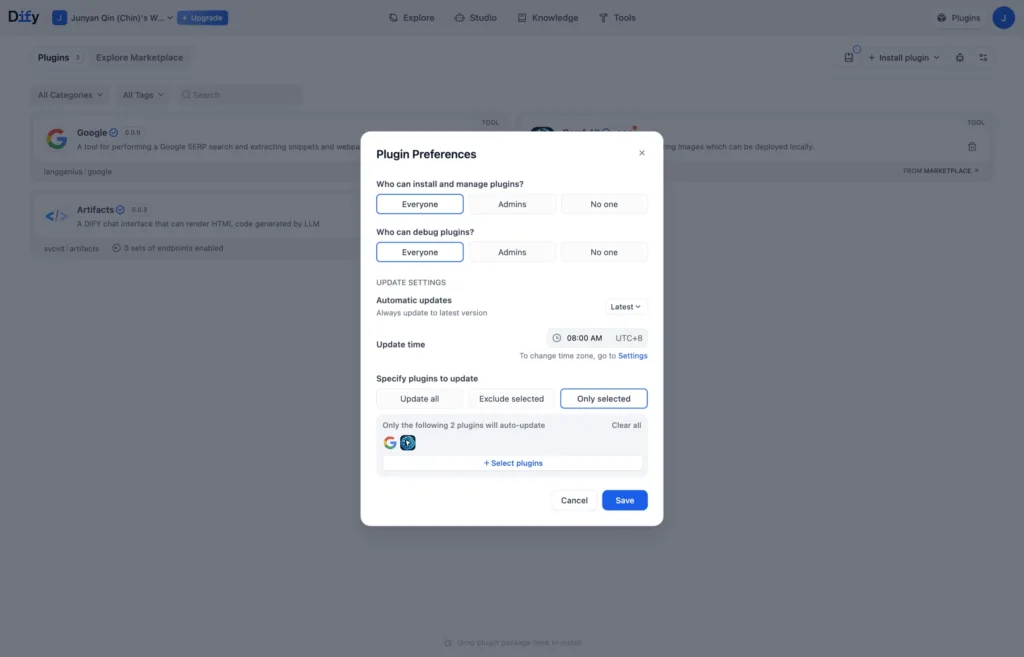

[Dify1.7.0 新機能2]プラグインの自動アップグレード機能で保守性向上

もう一つの主要アップデートは、プラグインの自動アップグレード機能が追加されたことです。DifyではAI機能拡張のために様々なプラグイン(外部ツール連携や新しいモデル追加など)を導入できますが、バージョン1.7.0からはプラグイン更新のチェックと適用がシステムにより自動化されます。具体的には、プラグインごとに設定可能なアップグレード方針(自動更新するか、どのタイミングで更新するか等)を指定しておくことで、Difyがプラグインのリポジトリを監視し、新バージョンが出た際には互換性を保ったままシームレスにアップデートを行ってくれます。万一問題があった場合にはロールバック(元のバージョンに戻す)も可能な設計で、安心です。

この機能により、管理者は常にプラグインの最新機能やセキュリティ修正を適用できます。特に多数のプラグインを利用している場合でもメンテナンス負荷が大幅に軽減されるでしょう。Difyそのものの更新は未だに実装されていませんが、プラグインの自動アップデートだけでもかなり便利になっています。また企業利用において重要な点として、非互換なアップデートが自動適用されてシステムが不安定になるリスクを避けるために、Dify本体のバージョンとの互換性チェックが組み込まれている点が挙げられます。これにより、Difyのバージョン1.7.0とプラグイン側の最新バージョンとの組み合わせで問題が起きないことを確認した上でアップデートが行われるため、安心して自動更新機能を有効化できます。

[Dify1.7.0 新機能3]その他の機能強化ポイント

上述の2大新機能以外にも、Dify 1.7.0には細かな改善や拡張が数多く含まれています。

以下に主なものをリストアップします。

エージェント応答の引用・出典表示

Difyのエージェントノード(AIエージェントが推論を行うワークフロー上のコンポーネント)において、回答の根拠となる情報ソースを引用付きで提示できるようになりました。社内文書を参照するようなケースで、AIの回答に出典リンクを自動付与できるため、回答の信頼性・説明責任の向上につながります。

かなり便利でChatGPTの検索機能やDeepResearchでは標準で実装されていた機能だったのに、Difyには入っていなかったため、こちらも嬉しいアップデートとなっています!

非推奨プラグインの通知

Difyマーケットプレイス上のプラグインについて、将来的にサポート終了予定のものを事前に警告表示する仕組みが追加されました。これにより、利用中のプラグインが「近々使えなくなる」場合に早めに気付き、代替プラグインへの移行などリスクヘッジが可能になります。

本番環境で導入しているワークフローなどがいきなり動作しなくなる、といった問題が解決できますね。

APIキー認証方法の拡充

外部APIを呼び出す際の認証手段として、従来のヘッダー指定に加えURLクエリパラメータでAPIキーを渡す方式にも対応しました。サービスによってはクエリパラメータ経由でのキー指定が必要なケースもあるため、接続可能なAPIの幅が拡大します。

音声設定UIの追加

アプリの音声入力・出力に関する設定を行う専用UIコンポーネントが新設されました。これにより、例えば音声合成や音声認識を組み込んだAIアプリで、音量や音声モデルの選択などをGUI上で簡単に調整できるようになりました。

変数を用いた質問提案

チャットボットUIでユーザーに提示される「おすすめ質問」(サジェストクエリ)機能が強化され、動的な変数を埋め込んだ質問文を提案できるようになりました。ユーザーや文脈に応じて変化する質問をAIが提示できるため、チャットボットの対話の適応性が向上します(例:「<ユーザー名>さん、営業成績レポートを要約しましょうか?」のように名前や属性を差し込む)。

こちらも色々なプロダクトに実装されている機能で、コンバージョンを増やす施策の一つとしてよく使用されている機能です。ようやくDifyに実装されたので、とても便利になりましたね!

ワークフロー設計のドラッグ&ドロップ対応

ワークフローエディタ上で、開始ノードやコードノードの変数リスト項目をドラッグ&ドロップ操作で並べ替えできるようになりました。これまでは変数の順序変更等に手間がかかりましたが、直感的な操作が可能になり、ノーコード開発の使い勝手が向上しています。

同時リクエスト数のカスタム上限設定

各Difyアプリごとに、同時実行できるリクエスト数(スレッド数)の最大値を任意に設定できるようになりました。トラフィックの多いアプリでもリクエストを制限して負荷をコントロールできるため、システムダウンを防ぎつつ安定稼働させる調整が行えます。

OpenTelemetry対応による監視強化

オブザーバビリティ向上のため、OpenTelemetry(OTel)エンドポイントを任意設定し、Dify内部のトレースデータを外部の監視システムへ送信できるようになりました。これにより、企業の既存の監視基盤(APMツール等)と統合してAIアプリの動作状況を一元モニタリングできます。

メールアドレス検証の精密化

入力されたメールアドレスのバリデーションが強化され、RFC 5322規格に準拠した形式チェックが行われるようになりました。不正なメールアドレス入力をより正確に弾けるため、ユーザー登録や通知先メール指定の信頼性が高まります。

動的インポートによるパフォーマンス向上

フロントエンド側のコード読み込み方式が改善され、必要なコンポーネントを動的にインポートすることで無駄なリソース読み込みを削減しました。その結果、アプリの初期読み込み速度向上やメモリ使用量削減といったパフォーマンス改善が期待できます。

トレースIDの外部連携

分散システムにおけるトランザクション追跡のために、外部システムと共通のトレースIDを扱える機能が追加されました。マイクロサービス環境でDifyを利用する場合でも、リクエスト単位のIDを引き回すことで障害発生時の原因追跡が容易になります。

その他多数の不具合修正

上記の機能追加に加え、細かなバグ修正も多数行われています。例えば「オプション引数をNoneではなく未指定扱いにする」(無意味なパラメータを除去)対応や、Docker環境でプラグインが外部リソースにアクセスできない不具合の解消、プラグインのインストールが失敗する問題の修正、モデル選択UIが正しく動作しないバグの修正など、安定性・信頼性の面でも着実に改善が図られています。

以上のように、Dify 1.7.0ではプラットフォーム全体にわたり多角的な強化が行われました。セキュリティ(認証・認可)からユーザー体験(UI向上)、開発効率(ドラッグ&ドロップや自動更新)、運用管理(リソース制御や監視連携)に至るまでバランス良くアップデートされている点が印象的です。

まとめ:進化するDifyと広がる活用シーン

最新リリースとなるDify 1.7.0は、エンタープライズでの本格導入を見据えた重要機能を備え、生成AI活用のプラットフォームとしてさらに完成度を高めました。特にOAuth対応による安全な外部サービス連携と、プラグイン自動アップグレードによるメンテナンス性向上は、多くの企業ユーザーにとって恩恵が大きいでしょう。これらのアップデートにより、Difyは単なるAIチャットボット作成ツールではなく、業務効率化・社内ナレッジ活用・自動化フロー実現を支える次世代プラットフォームへと一歩近づいたと言えます。実際、「社内のさまざまなデータやプロセスをAIに担わせたい」と考える企業にとって、Difyは最適な選択肢の一つになりつつあります。

当社では、こうした最新の生成AIプラットフォーム(Difyなど)を活用した業務システム開発やAXコンサルティングを多数手がけています。「AIを使って業務改善したいが、何から始めれば?」「自社システムにチャットGPTのような機能を組み込みたい」といったお問い合わせにも経験豊富なエンジニア/コンサルタントが対応いたします。Difyのような先端ツールはもちろん、目的に応じて最適なソリューション選定から実装までサポート可能です。

生成AI・システム開発に強いパートナーとしてサステックスをご検討いただければ幸いです。

お気軽にお問い合わせをお待ちしております!

鈴木

北海道大学情報科学研究院卒業。

フリーランスとして大手の開発プロジェクトを経験。

サステックスではバックエンドエンジニアの専門家として活動。愛猫家。