Dify 1.6.0リリース!何が変わった?業務活用が加速する新機能まとめ

サステックスのエンジニア、鈴木です。

2025年7月、オープンソースのAI開発プラットフォーム「Dify」が最新バージョンとなる v1.6.0 をリリースしました。生成AI技術の実装例が増える中、自社業務にAIを取り入れて効率化したいという企業も多いでしょう。Difyは米LangGenius社が提供する、大規模言語モデル(LLM)を用いたAIアプリ開発・運用を簡素化するプラットフォームで、ドラッグ&ドロップのノーコード操作でチャットボットやAIエージェントを構築できる点が特徴です。今回のv1.6.0アップデートでは、業界標準プロトコル「MCP」への対応を中心に、UI/UX改善や性能強化など多岐にわたる新機能・改良が実施されています。このリリースではかなり面白い機能が追加されている更新のため、急いで記事を紹介しているため、もし翻訳間違いなどがあればコメントいただければ幸いです!

本記事では Dify 1.6.0 の主要な変更点と、それらが業務でのAI活用をどう加速させるかについて詳しく解説します。

MCP対応で広がる外部サービス連携

Dify 1.6へのアップデートでの最大の目玉は、Anthropic社提唱のモデル文脈プロトコル(MCP: Model Context Protocol)へのネイティブ対応です。MCPはAIエージェントが外部のデータソースやAPIにアクセスする方法を標準化する新しい業界規格であり、これによりモデル入出力の形式が統一・信頼性向上し、最先端のLLMとの統合が格段に容易になります。従来、社内システムとAIを繋ぐには個別の「つなぎこみ」コードを書く必要がありましたが、MCP対応によりその手間が大幅に削減されます。

あらゆる外部サービスをAIの「ツール」に

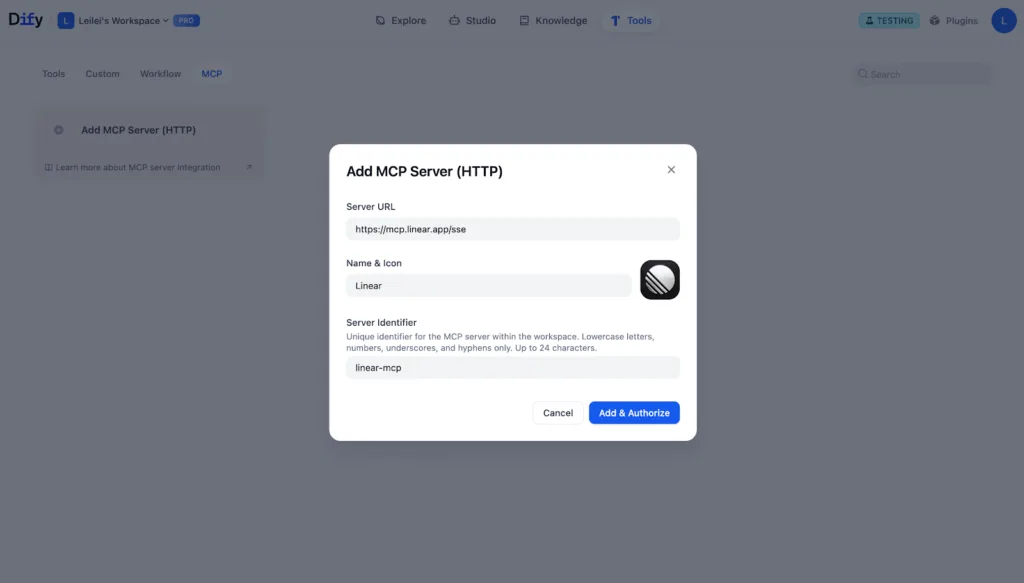

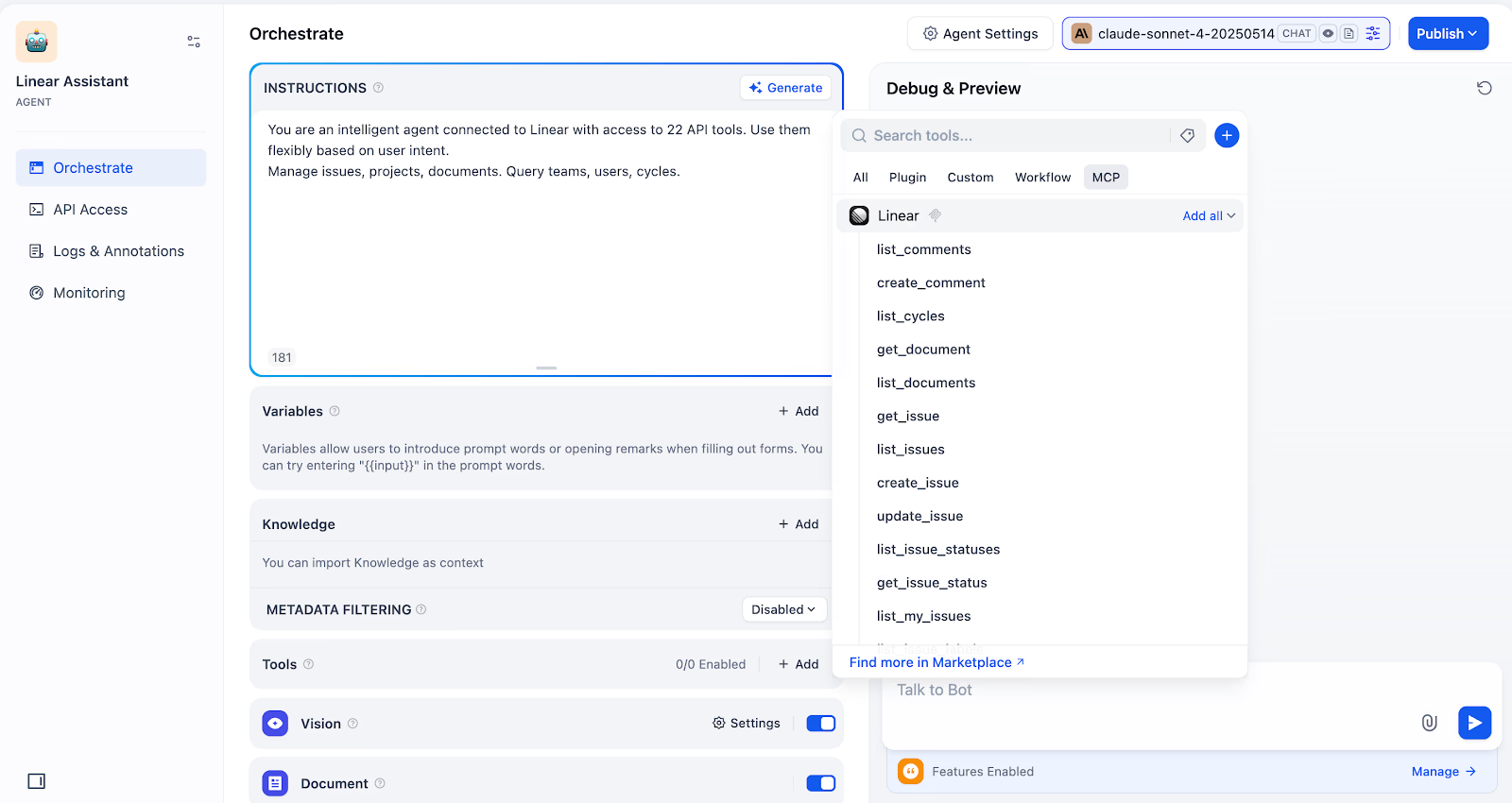

Dify上でMCP対応の外部サービスをツールとして登録できるようになりました。たとえばLinear(プロジェクト管理)やNotion(ドキュメント)、そしてZapierのような統合プラットフォーム(8,000以上のアプリ連携が可能)をMCPツールとして追加できます。これにより、ワンクリックで多数の業務アプリとAIエージェントの連携が実現します。

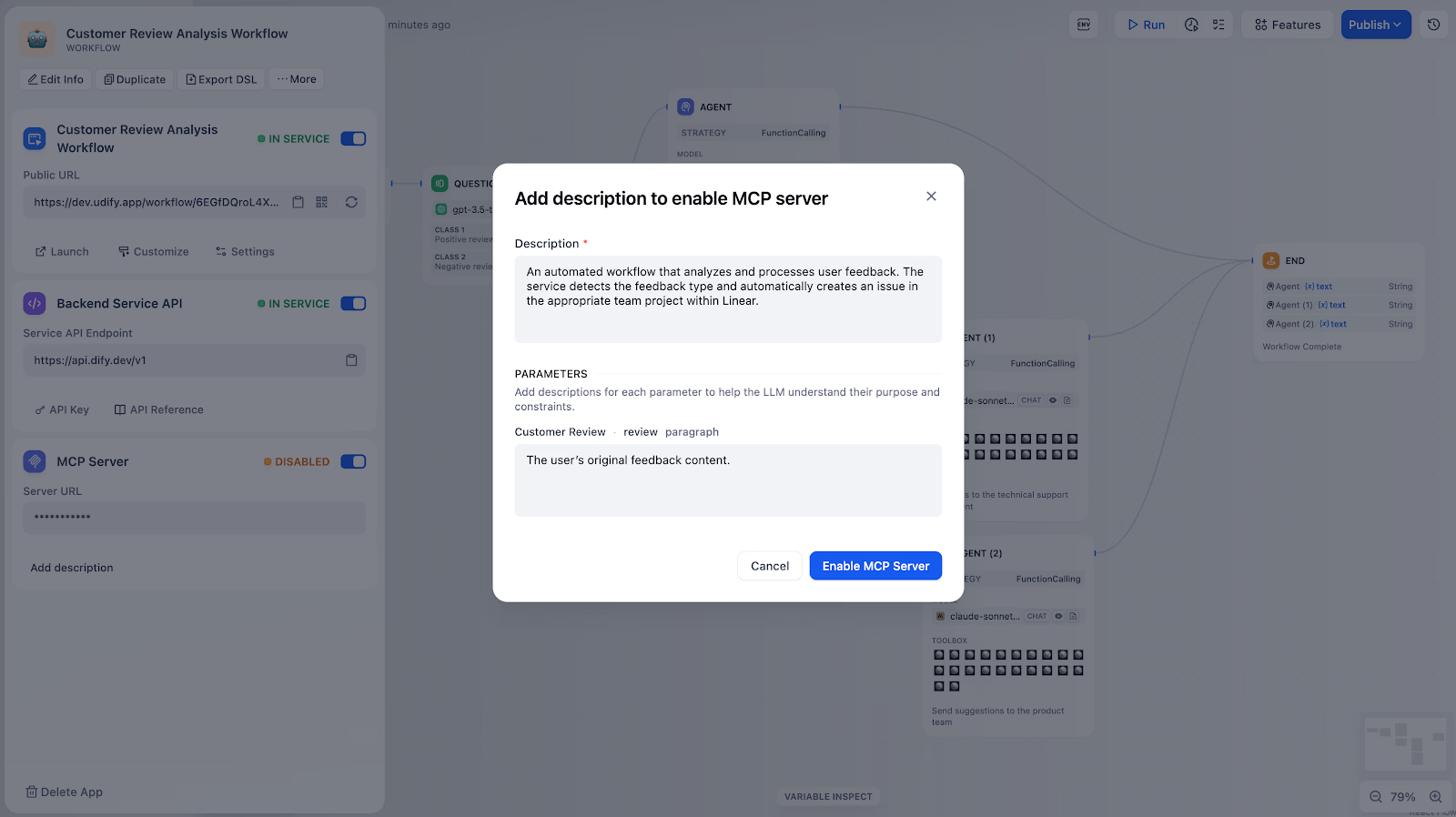

Difyエージェントを“MCPサーバー”化

以下のように、Difyで構築した自社AIエージェントやワークフローを、標準的なMCPエンドポイントとして外部に公開できるようになりました。つまり、自社のAI機能を他の社内システムやクライアントから標準APIとして呼び出し可能にできるということです。社内のAIサービスを社外のツールともシームレスに繋げられるため、AI活用の範囲が大きく広がります。

双方向の統合で拡張性アップ

外部サービスを呼び出す・自サービスを提供するという双方向のMCP統合により、AIソリューションの統合と拡張がこれまで以上にスムーズかつ効率的になりました。標準プロトコル準拠のおかげで互換性が高く、将来的な新サービス追加も容易です。

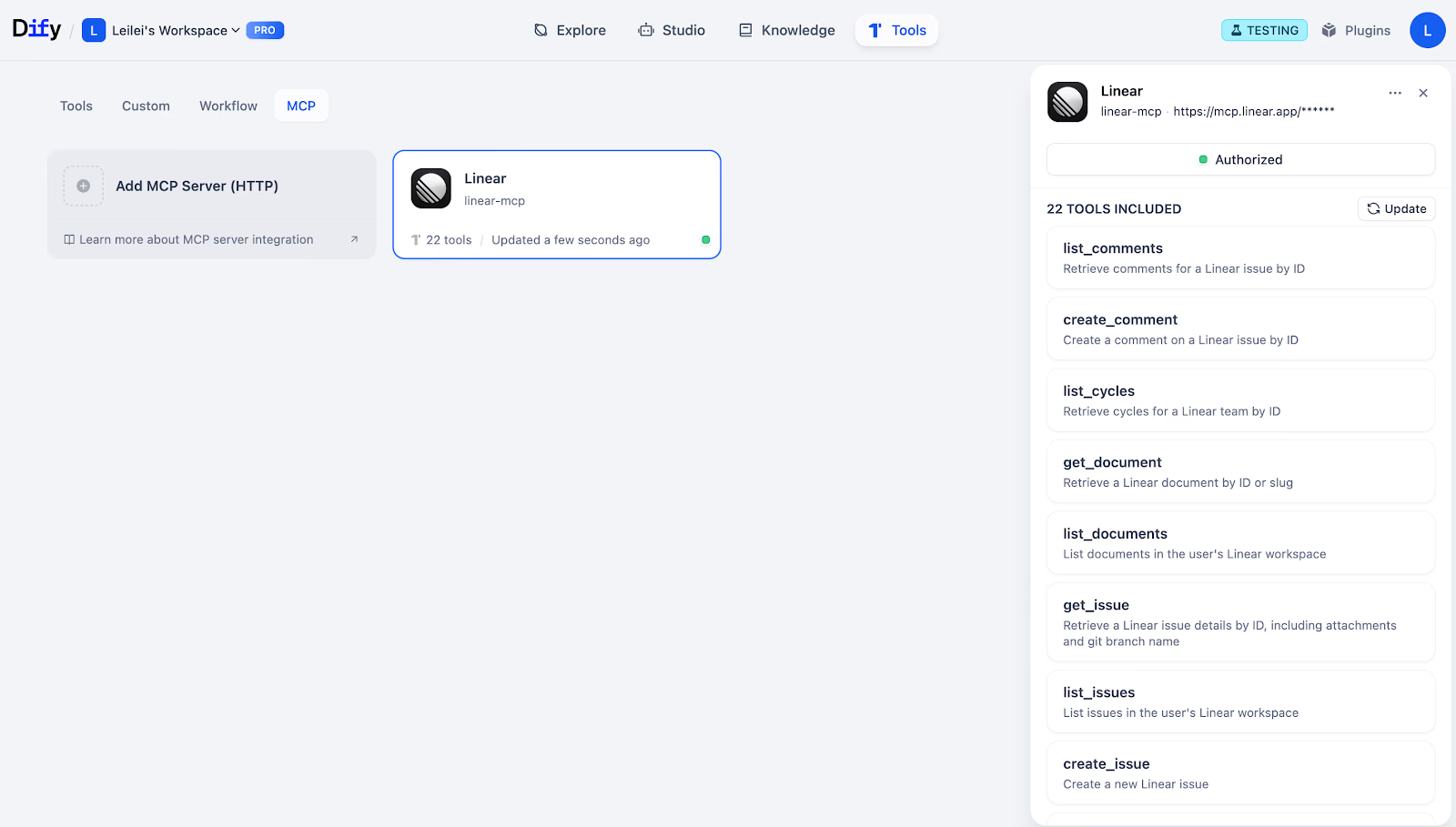

例えばDifyの管理画面からLinearをMCPサーバーとして登録すると、プロジェクト管理ツールLinearのAPI操作が「22個のツール」としてエージェントから利用可能になります。

上の画像はLinearをMCPサーバーとして登録した後、Linearの22個のコマンドがエージェント上で使用出来るようになる、という例です。公式の例では、ユーザーが「R&Dチームに新規タスクを作成して」とAIに依頼すれば、エージェントは自動的に該当チームやユーザーを検索し、Linear上にIssueを生成して担当者にアサインするところまで一連の操作を自動化してくれます。

このように、標準化されたプロトコル経由で複数システムをまたぐ業務処理が可能になることは、企業にとって大きなメリットです。実際、Dify公式も「ネイティブMCP統合により外部サービス連携が迅速・確実になり、新機能拡張も容易になる」と述べています。MCP対応によってAIエージェントが企業内外のシステムと直接対話し、必要なデータ取得や業務処理を自動で行える範囲が大幅に拡大しました。これは、AI活用の実運用における統合コストを下げ、導入スピードを上げる画期的な強化と言えるでしょう。

UI/UXの改善による開発効率向上

エンドユーザーや開発者が触れるユーザーインターフェース(UI)も改善され、操作性の向上によって開発効率がアップしています。特に注目すべき変更は以下の通りです。

トピックリストのドラッグ&ドロップ

Difyの画面上で、これまで固定順だった「トピック」の一覧をマウス操作で並べ替えられるようになりました。例えばチャットフロー内の質問カテゴリやナレッジ項目の順序を、直感的なドラッグ操作で自由に整理できます。開発中に項目の優先度を変更したい場合も素早く対応でき、設定作業の手間を削減します。

アイコン表示の調整

ダークテーマ利用時に見やすいダークアイコンのサポートが追加され、プロバイダーやツールのアイコンが暗色背景でも視認性良く表示されるよう改善されました。またアカウントメニューのデザインも洗練され、メニュー項目が分かりやすく配置されるなどUIの細かな使い勝手が向上しています。

これらUI/UXの改善により、Difyの操作はより直感的で分かりやすいものになりました。開発者にとっては設定変更や情報確認にかかる時間が減り、プロジェクトの素早い立ち上げ・調整が可能になります。ノーコード開発ツールとしての利便性が高まったことで、専門知識のないメンバーでも扱いやすくなり、チーム全体でAI活用プロジェクトを進めやすくなるでしょう。

セキュリティと設定面の新機能

業務利用において重要なセキュリティ設定やシステム構成に関する強化も行われました。Dify 1.6.0で追加・改善された主なポイントは次の通りです。

HTTPノードのSSL検証オプション

Difyのワークフロー内でHTTPリクエストを送る際、SSL証明書の検証をオン/オフ切り替えできるようになりました。社内開発環境の自己署名証明書や、一時的にSSL検証を無効化してテストしたいケースで柔軟に対応できます。これにより、企業内のクローズドなAPIとも安全に連携しやすくなりました。

リクエストサイズ上限の拡大

Difyに内蔵されたリバースプロキシ(NGINX)の設定強化として、リクエスト/アップロードのボディサイズ上限が従来の15MBから100MBへと大幅拡大されました。これにより、より大きなファイルやデータセットをAIに渡して処理することが可能になります。例えば長文の文書分析や画像・音声データの解析など、大容量データを扱うユースケースでもボトルネックになりにくく、企業のビッグデータ活用シナリオにも対応できる強化です。

環境変数管理の利便性向上

システム設定に関連して、環境変数に説明フィールドを付けられるようになりました。複数人で開発・運用する際に各変数の用途メモを残せるため、設定内容の引き継ぎやレビューがスムーズになります。特にチーム開発の場面で重宝する機能ですが、今までは直接説明を入れる事ができなかったため、テキストノードを追加して共有することが多かったので、細かい点ですが便利になりました。

これらのセキュリティ・設定面での新機能により、企業システムとの連携や大規模データの取り扱いに関するDifyの柔軟性が向上しました。社内のガバナンスポリシーに合わせた認証設定や、安全なネットワーク内でのテスト運用、大容量データ処理など、実運用上発生するさまざまな要件にDifyが応えやすくなったと言えます。

データ処理性能と信頼性の向上

企業でAIを活用する上では、処理性能や安定稼働も重要な要素です。Dify 1.6.0ではバックエンドのデータ処理やストレージ周りで以下の改善が施され、全体的なパフォーマンス最適化と信頼性向上が図られています。

ベクトル埋め込みのバッチ最適化

大量の文章データをLLMに関連付ける際に用いるベクトル埋め込み処理について、バッチ処理時の最適化が行われました。具体的には、ベクトルデータベース(Qdrant)への書き込み一貫性パラメータが調整され、大量データ登録時のパフォーマンスと安定性が向上しています。社内ドキュメントをナレッジベース化して問い合わせ対応に使うようなシナリオでも、より短時間でインデックスを構築でき、検索精度の安定したRAG(※)の基盤を用意可能になります。(※※RAG(Retrieval-Augmented Generation): 外部データを検索・参照して回答精度を高める生成AI手法。)

Redisフォールバック機構

Difyは一部キャッシュや一時データに高速なキー・バリューストアRedisを利用していますが、v1.6.0ではRedis障害時に備えたフォールバック(自動切替)メカニズムが追加されました。万一Redisサーバーがダウンしても別のデータ保存経路に切り替えることでデータ一貫性を保つ仕組みです。これにより、システム全体の耐障害性が向上し、可用性がさらに高まったと言えます。24時間稼働が求められる業務システムでAIを回す場合にも、安心感が増す強化です。

全体パフォーマンスのチューニング

内部構造のリファクタリングにより、ワークフロー実行エンジン(GraphEngine)の処理効率向上が達成されています。また各種ボトルネックだった部分が解消され、プロセス全体でレイテンシの低減やスループットの改善がなされています。これらの最適化によって、特に複雑なAIワークフローや多数のユーザーが同時利用する環境でも、より高速かつ安定して応答できるようになります。

こうした性能面での強化により、Difyはスケーラビリティ(拡張性)と堅牢性が一段と向上しました。大規模データを扱う分析系AIや、ユーザー数が多い対話ボット等でも、以前のバージョンに比べスムーズに動作することが期待できます。ビジネスユースで重要な処理速度の向上とダウンタイム削減につながるこれらの改善は、AIシステムを本番運用する上で大きな価値をもたらすでしょう。

AI活用の「見える化」機能強化(観測性の向上)

Dify 1.6.0では、AIの振る舞いや使用状況をモニタリングしやすくする観測性(Observability)の向上にも力が入れられています。これは企業がAIを安心して導入・運用する上で非常に重要なポイントです。

外部モニタリングサービスとの連携

機械学習モデルのモニタリングプラットフォームであるArize AIや、LLM解析ツールPhoenixとの統合が新たに追加されました。これにより、Difyで構築したAIエージェントの応答や精度をこれら専門サービス上で詳細に分析・可視化できます。例えば、モデルの出力傾向やユーザー入力の統計を把握し、不具合の早期発見や精度改善に役立てることが可能です。社内にML運用チームがある場合は、馴染みのツールでDifyのAIを監視できるため運用フローに組み込みやすくなります。

今までは簡易的なモニタリング機能はありましたが、細かいデータの集計やエクスポート、分析が出来なかったのですが、今回の更新でLLMOps周りも便利になりました。

主要クラウドAIの観測対応

中国アリババクラウドのAliyun(阿里雲)が提供するLLMプラットフォームとの連携もサポートされました。地域や業界によってはAliyunのAIサービスを使う企業もありますが、Dify経由でそれらを利用する際にも利用状況のトラッキングやログ取得が容易になるでしょう。主要クラウドベンダー各社のサービスに対応を広げている点からも、Difyのエンタープライズ志向が伺えます。

ワークフロー内でのLLM使用量表示

Difyのインターフェース上で、各ワークフロー(フロー内の各ノード)におけるLLM利用量が見える化されました。具体的には、どのAI APIコールが何回行われ、どれだけのトークンやリソースを消費したかなどを詳細にトラッキングできます。これにより、運用担当者はAI利用コストの把握や負荷の分析が容易になり、無駄な呼び出しの最適化や費用対効果の検証を行いやすくなります。

このような観測性強化により、企業はAIシステムの「健康状態」や「活躍状況」を常に把握できるようになります。ブラックボックスになりがちな生成AIの動作を透明化し、問題発生時のトラブルシューティングやモデル改善のPDCAを回す材料を得られるのは、本番環境でAIを安心して使うための重要な下支えです。Dify 1.6.0は単に開発しやすいだけでなく、運用・管理もしやすいAIプラットフォームへ進化したと言えるでしょう。

その他の新機能・細かな改善

上記以外にも、開発者目線で嬉しい細かな新機能追加や改善が多数盛り込まれています。

ワークフロー制御の細分化

長時間実行される可能性のある文書処理などのノードに対し、処理の一時停止・再開機能が追加されました。これにより、大きなファイルを扱う処理を一旦止めて中身を確認し、再度続行するといった柔軟なフロー制御が可能です。運用担当者が途中経過を検証したい場合などに重宝します。

質問分類器の拡張

チャットボット等でユーザーの質問内容をカテゴリ分けする「質問分類器」機能について、分類項目ごとにユニークID(instance Id)を指定できるようになりました。これにより、複数分類器の複合利用や外部システムとのカテゴリ照合がより精密に行えます。高度なルーティングや分析を行う際に、分類結果をブレなく扱える改善です。

変数名の自動フォーマット

ワークフロー内で開発者が設定する変数名について、スペースを含む場合に自動でアンダースコアに置換する機能が追加されました。これまでスペース入りの名前は手動修正が必要でしたが、入力時に自動調整されるため変数名の重複エラーや参照ミスを防止できます。地味ながらコードフリー開発の安全性を高める改善です。

多言語対応の強化

国際化対応として、韓国語UIの翻訳改善(誤訳修正や表現向上)や、各言語の翻訳ファイルの最新化などが行われました。日本語を含む多言語環境でも、より自然で分かりやすい表示になっています。

数多くの不具合修正

プラットフォーム全体で安定性を高めるため、細かなバグ修正も多数実施されています。例えばJSON出力が乱れる問題や変数名の重複バグ、プラグインデーモン(外部連携モジュール)の起動失敗など、開発者を悩ませうる不具合が軒並み解決されました。UI上のドロップダウンメニューの表示不具合やエディタのホバー表示問題といったUX上のバグも修正済みです。これらの修正により「ボタンが押せない」「結果がおかしい」といったストレスが減り、安心して開発・運用できるプラットフォームに磨き上げられています。

全体として、35名以上のコントリビューターによるコミットの積み重ねにより、Dify 1.6.0はプラットフォーム全体にわたる包括的なアップデートとなりました。MCP対応に象徴される大きな機能追加から、UI/UX・パフォーマンス・セキュリティ・バグフィックスに至るまで幅広い改善が行われ、より堅牢で使いやすいAI開発基盤へと進化しています。

Dify 1.6.0へのアップデートで業務活用上どう変わりそうか

今回のアップデートによってDifyが得た新機能や改善点は、企業における生成AI活用を一段と推進する原動力になると期待されます。その理由をいくつかの観点から整理してみましょう。

統合の容易さが劇的に向上

MCP対応により、AIエージェントと社内外のシステム連携が標準化されました。これまで個別開発が必要だった部分が共通プロトコルでカバーできるため、AI導入・統合にかかる工数が大幅に削減されます。例えば社内のタスク管理や顧客管理システムとAIを繋げる場合でも、MCPに準拠した方法で短期間に実現でき、PoCから本格展開までのリードタイム短縮につながります。

現場で使いやすいツールへ

UI改善や設定機能拡充により、Dify自体がより扱いやすいツールになりました。ドラッグ&ドロップでの直感操作やメニュー整備は、非エンジニアを含む現場ユーザーがAIフローをいじる際の心理的ハードルを下げます。実際、今回のアップデートは「UI/UXの改善」にも注力しており、開発体験が大幅に向上したとの評価もあります。ツールが使いやすければ社内展開もしやすく、属人化せずにチーム全体でAI活用を推進できます。

信頼性が高まり本番運用に適した

パフォーマンス最適化やフォールバック機構の導入、数々のバグ修正により、Difyは一層安定したプラットフォームとなりました。業務でAIを回す上で、「処理が遅い」「時々止まる」「バグで落ちる」といった問題は致命的ですが、v1.6.0ではそのような懸念が大きく減っています。特にRedisフォールバック等はエンタープライズ環境での冗長構成にも通じる発想であり、ミッションクリティカルな用途でも安心して使える下地が整いました。こうした信頼性向上は、経営層や現場のAI採用への抵抗感を下げ、導入決定を後押しするでしょう。

可観測性による効果測定と継続改善

AI導入後に重要なのが、その効果測定と改善です。Dify 1.6では観測性が強化されたことで、AIの利用状況データをもとにROIを評価したりモデル調整を行ったりするサイクルが回しやすくなりました。例えば「どのくらい社内問い合わせをAIが捌いたか」「モデルの回答精度は時間経過でどう変化しているか」といった指標を取り、経営層へのレポーティングやチューニングに活かせます。データに基づくPDCAが可能になることで、AI活用の成功確率と持続性が高まるのです。

コミュニティと企業からの支持

Difyはオープンソースながら急速に注目を集めており、2025年5月時点でGitHubのスター数が10万件を超えるほど活発なコミュニティに支えられています。また日本国内ではリコー社がエンタープライズプランの提供パートナーとなる契約を締結するなど、企業レベルでの採用も進んでいます。このようなコミュニティと企業の支持は、製品の成熟度や信頼性の裏付けとなります。今回のv1.6.0も35名以上の開発者のコントリビュートによって改善がなされており、オープンな改善サイクルによってビジネス要件への追随が速いことが強みです。

まとめ:Dify1.6.0のアップデートに対する、現場目線での期待

実際にAIシステム導入支援を行ってきた立場から見ても、Dify 1.6.0の新機能群は「痒い所に手が届く」改良が揃っていると感じます。特にMCP対応による統合容易化や、Arize等によるモニタリングは、これまで企業内プロジェクトでボトルネックになりがちだった部分を解消するものです。Dify自体の操作が洗練されてきたことで、プロトタイピングから運用まで一貫してスムーズに進められるようになり、結果としてAI活用のスピードが上がるでしょう。

なお、弊社でもDifyを活用したソリューションの提供に取り組んでいます。

Dify関連の記事はいくつかすでにあるので、興味がある方は関連記事も合わせてご覧ください!

例えば、一例として、Difyの「ナレッジ」機能を活用して社内FAQチャットボットを構築する方法を解説した記事も公開しています。社内問い合わせ対応の効率化に生成AIを役立てた事例であり、こうした具体例からもDifyの業務効率化効果を実感いただけるでしょう。

以上のように、Dify v1.6.0はAIアプリ開発の生産性と信頼性を大きく押し上げるアップデートでした。

標準化された外部連携と洗練された使い勝手、そして堅牢な実行基盤を手に入れたことで、生成AIを現場業務に組み込みやすくなっています。これから生成AIの活用を検討する企業にとって、Difyは今後更に有力な選択肢となるはずです。

自社の業務プロセスに最新の生成AI技術を取り入れ、生産性向上や競争力強化を図りたいとお考えの方は、ぜひサステックスまでご相談ください。

サステックスは元Micorosoftのエンジニアが立ち上げたAX(AIトランスフォーメーション)コンサルティングやAI駆動のシステム受託開発に豊富な実績を持ち、最先端のAI技術を駆使したソリューション提供を得意とするプロ集団です。

業務効率化や売上増加、データ活用などに関するお悩みに対し、200件以上の技術支援で培った知見を基に最適な提案をいたします。Difyをはじめとする生成AIプラットフォームの導入・活用についても、お客様のニーズに合わせた形で全面的にサポートいたします。