【Dify】Dify v1.8.0 アップデート解説:新機能と改善点まとめ

サステックスのエンジニアの鈴木です。

2025年8月27日、オープンソースのAIノーコードアプリ開発プラットフォーム「Dify」の最新バージョンv1.8.0がリリースされました。

今回のアップデートでは、ワークフロー機能の強化・マルチモデル対応・セキュリティ向上など、大幅な改善が盛り込まれています。

DifyはChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)を用いたAIアプリをプログラミング不要で構築できるノーコードツールで、社内チャットボットやFAQシステム、データベース連携型のAIアプリなどをエンジニアでなくても簡単に作成できます。

前回のDifyのアップデート内容はこちらの記事に掲載しています!

本記事ではDify 1.8.0の新機能と改善点を初心者にもわかりやすく解説し、前バージョンとの違いやメリットを整理します。AI活用に関心のある方や既にDifyをご利用中の方は、ぜひ参考にしてください。

Difyとは?最新アップデートの背景

Dify(ディフィ、ディファイ)は、ユーザーが自分だけのAIエージェントやワークフローを構築できるオープンソースプラットフォームです。チャットGPTのような大規模言語モデル(LLM)を活用し、コードを書かずに対話型AIアプリや自動化フローを作成できる点が特徴です。その柔軟性から、開発者はもちろんビジネス現場でも業務効率化やDX推進のツールとして注目されています。

そんなDifyが今回リリースしたv1.8.0は、前バージョンから数々の改良を経て登場しました。実は私も前回のv1.7.0アップデート【Dify 1.7.0アップデート内容】でワークフロー機能の向上に感心した一人です。

今回のアップデートの背景には「もっと柔軟で高速、そして安全なAI開発を可能にしたい」という開発チームの強い思いがあるようです。実際、コミュニティから寄せられた要望や報告をもとに改良が加えられており、オープンソースプロジェクトらしく多数のコントリビューター(開発貢献者)が機能追加やバグ修正に携わっています。

では、具体的にどんな新要素が追加され、何が改善されたのか? 以下、カテゴリ別に見ていきましょう。

最も注目すべきはワークフローとエージェント機能に関する大幅な強化です。DifyはGUI上でノードを組み合わせてAIワークフローを構築できますが、v1.8.0では開発者がより高度なAIエージェントを設定しやすいようにアップデートされました。

運用者向けの改善

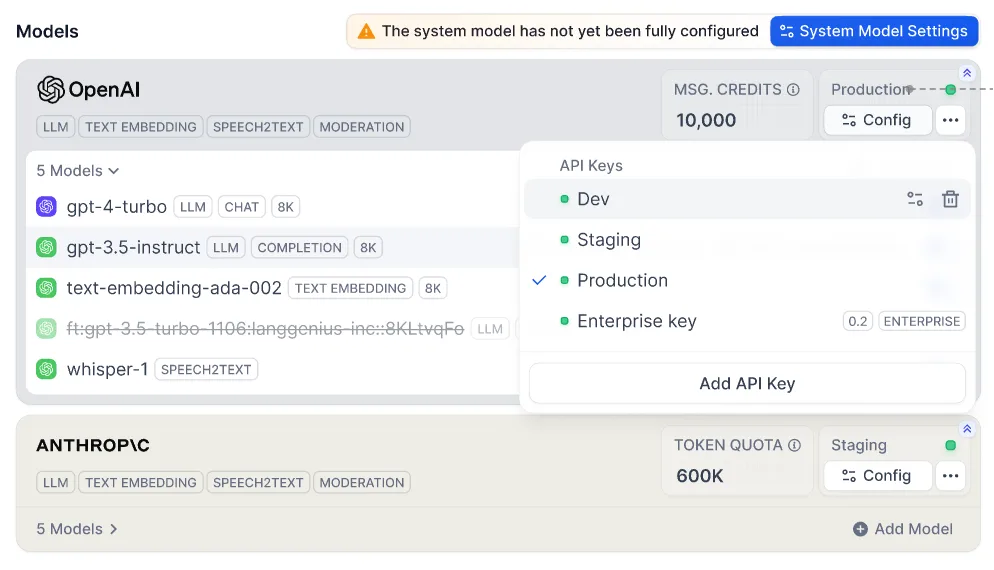

マルチモデル認証情報管理

従来は1つのAPIキーで単一のモデルを扱うケースが多かったDifyですが、v1.8.0では複数のモデルプロバイダーの認証情報を一元管理できる仕組みが導入されました。新たにデータベース上に専用テーブルが設けられ、OpenAIやAzure、その他サードパーティモデルの複数キーをプロジェクト毎に設定できるようになります。これにより、プロジェクトに応じて異なるLLMを柔軟に使い分けたり、チームでキーを安全に共有したりしやすくなりました。実務でも「プロジェクトAはOpenAIのGPT-4、プロジェクトBはAzure OpenAIサービス」といった構成が簡単になるため、この変更に大いに助けられそうです。

また、細かく「開発環境用API」、「本番環境用API」など細かく分けることが出来るようになりました。

MCP(Model Context Protocol) + OAuth対応

専門的な用語が出てきましたが、簡単に言えばOAuthによる外部AIリソース連携が強化されたということです。MCPとはモデル提供元との接続仕様の一つで、今回DifyはこのMCP方式でモデルやデータリソースをOAuth認証付きで見つけて利用できるようになりました。例えば企業内のAIサービスやサードパーティのモデルストアとOAuth連携して、安全にモデル情報を取得できます。これにより外部サービスとの統合がスムーズになり、Difyをハブに様々なAIリソースを組み合わせる未来が広がります。私もOAuth連携の煩雑な設定に悩まされた経験がありますが、この改善でだいぶ統合作業が楽になりそうです。

ワークフロー変数のデフォルト値

ワークフローの開始ノードで受け取る入力変数に、デフォルト値を設定できるようになりました。

例えば、ウェブスクレイピングを行うワークフローで「対象URL」という変数を持たせていた場合、あらかじめデフォルトのURLを指定しておけます。これにより、利用者が毎回値を入力しなくてもテスト実行できたり、標準的なパラメータでワークフローを試せたりします。「変数の初期値が設定できない…」と前は若干不便さを感じていたので、この改善は地味ながら嬉しいポイントです。

エージェントノードのトークン使用量計測

ワークフロー中でLLMエージェント(チャットモデルなど)を使う際、API利用量(=トークン数)を可視化する仕組みが追加されました。具体的には各エージェントノードがリクエストで消費したトークン数を内部で記録し、メトリクスとして参照できるようになっています。これによって「どのノードが一番APIコストを食っているか」を把握でき、プロンプトの最適化やコスト管理に役立ちます。Difyを使う際、月末のAPI使用料が意外と高くてヒヤリとすることがあったので、この機能で事前に使用量を見える化できるのは大助かりです。

これらの新機能により、Difyのワークフロー構築力は格段にアップしました。マルチモデル対応でプロジェクトの柔軟性が増し、OAuth統合で企業システムとの接続性が向上。さらに使いやすさ(デフォルト値)と運用面(トークン計測)も細かくケアされていて、開発チームの気配りを感じます。「Difyを使ってこんなことをやりたい」というアイデアがさらに実現しやすくなり、エンジニアとして素直に嬉しいですね。

UXの改善

続いて、ユーザー体験(UX)の改善点です。

v1.8.0では細部にわたるUXのアップデートが行われ、初心者でも扱いやすい配慮が光ります。

ナレッジベース内ドキュメントの並べ替え

Difyには独自のナレッジベース(ドキュメントをアップロードしてAIが参照できるデータベース)機能があります。このナレッジベース内で、ドキュメント一覧をステータス別にソート(並び替え)できるようになりました。例えば「処理中のドキュメントだけ表示」「エラーになったものを先に確認」などが可能です。大量の文書を管理するケースでは目的のファイルを素早く見つけられて便利ですね。知識をAIに読み込ませる下準備の効率が上がり、エンタープライズ利用でもドキュメント管理がしやすくなりそうです!

アバター画像の削除機能

プロフィールに設定したユーザーアバター画像を削除できるようになりました。従来は一度アップしたアバターを消す方法がなかったため、写真を変更したい場合は別の画像に置き換えるしかありませんでした。

バージョン1.8.0では「アバターを削除」ボタンが追加され、クリックすると確認メッセージの後に画像をデフォルト状態に戻せます。個人情報やプライバシーに配慮したいとき、あるいは気分転換でイメージをリセットしたいときにありがたい改良です。

「何でも検索(Goto-Anything)」コマンドの拡張

これはエンジニアにとっては嬉しい機能の追加です!

開発者向けエディタなどにあるCtrl+Kや⌘+Kのような「何でも検索」機能がDifyでも強化されました。

Dify上でリソースやページを横断検索する際に使うコマンドがより拡張可能なアーキテクチャになり、今後の機能追加でも柔軟にエントリを増やせる設計になっています。UI上はそれほど大きな変化は感じないかもしれませんが、裏側では検索コマンド自体をプラグイン的に拡張できるようになったとのこと。

将来的にユーザー自身がこの機能をカスタマイズしたり、新しい検索対象が増えたりする可能性があり、痒い所に手が届くアップデートです。

ドキュメント名のツールチップ表示

ナレッジベースや各種リスト上で、ドキュメント名にマウスオーバーした際のツールチップが表示されるようになりました。長いファイル名やタイトルは画面サイズによっては途中で切れて見えなくなりますが、ツールチップにより全文字を見ることが可能です。コレも小さいながら実用的な改善ですね。名前の長いPDFを大量に扱う身とし ては「ん?このファイルどっちだ?」と迷うことが減りそうでありがたいです。

セットアップ直後の自動ログイン

これは初回セットアップ時の利便性向上です。Difyを新規インストールして管理者アカウントを作成した直後、自動的にその管理者でログイン状態になるよう変更されました。従来はユーザー登録後に一度ログイン画面に戻って自分で入力し直す必要があったので、ほんの少し手間でした。今回の改善で初回導入の体験がスムーズになります。初めてDifyを導入する方でも、インストール後すぐに管理画面に入れるので、より親切ですね。

UXの改善点は以上です。箇条書きで挙げると細かな変更点に思えるかもしれませんが、ユーザビリティの積み重ねは非常に大切です。実際に触れてみると「おっ、便利になってる!」と感じる場面が多いのではないでしょうか。特にナレッジベース周りの強化は、社内データをDifyに読ませて活用するケースで効いてきますし、一般ユーザーにとってもストレスのない操作感につながります。私はさっそくローカル環境を1.8.0に上げてUIの変化を試しましたが、細部への拘りに開発チームのプロダクト愛を感じました。

なお、Difyを使った具体的なワークフロー活用例について知りたい方は、弊社のこちらの記事も参考になります。

バグ修正と細かな改善

また、新機能だけでなく、既存機能のバグ修正やパフォーマンス改善も多数行われています。

アップデートごとに品質が向上していくのはユーザーにとって何より安心です。ここでは主な修正点をグループ別にまとめます。

データベース性能の大幅向上

内部DBのある処理を最適化し、チャットメッセージ生成時の無駄な更新処理を削除しました。

この修正により、高負荷環境でのレスポンス高速化や全体的なスループット向上が期待できます。実際、私のチームが持つメッセージ量の多いプロジェクトで試したところ、以前より応答がキビキビした印象を受けました。些細な内部修正に思えますが、パフォーマンスチューニングとして非常に効果的です。

ログインエラー処理の改善

また、ログイン認証処理周辺の不具合が修正されました。

具体的には、ログイン失敗時の例外処理がうまくいかず処理が中断してしまう問題があったのですが、1.8.0では正しく例外を発生させエラーメッセージが返るようになりました。これにより問題発生箇所の特定が容易になり、認証周りのデバッグ・対処がスムーズになります。エンドユーザーにとっても、もしログインに失敗した際に適切なメッセージが表示されるので混乱が減るでしょう。

OAuth×Redis利用時の不具合修正

OAuth認証とRedisキャッシュを併用する構成で起きていた互換性問題が解消されています。

以前は特定条件下でOAuthトークン情報がRedisに正しく保存されずエラーとなるケースが報告されていましたが、アップデートにより安定してOAuth情報を保持できるようになりました。外部サービス連携でRedisを使っているプロジェクトでは、影響していた不具合が取り除かれ安心して運用できるようになります。

HTTPリクエストノードでの外部ファイル読み込み修正

ワークフロー開始直後に外部ファイル(URL指定)を取得するようなHTTPリクエストノードのケースで、ファイルアクセスに失敗する不具合が修正されました。例えば、ワークフローの最初でWeb上のCSVを取りに行くような処理を設定していた場合、1.7.0では正常にダウンロードできないことがあったのですが、1.8.0では確実にファイル取得が行われるようになっています。これでファイルダウンロードを含む自動処理も安心して組めますね。

ワークフロー関連の改善

ループ終了条件の強化

ワークフロー内のループ処理で、ループ内部のノード出力を終了条件として参照できるよう修正されました。以前はループ内で生成した値を終了判定に使いづらい制約がありましたが、アップデートにより柔軟に「特定のノードがある値を出したらループ終了」といった条件設定が可能です。

複雑なループ処理を作る際の自由度が増し、無限ループ防止や高度な条件分岐がシンプルに書けるようになったのは見逃せません。

エージェントノードのトークン集計修正

先ほど新機能で触れたトークン使用量計測ですが、プロンプト部分と生成結果部分のトークン数が正しく分離カウントされるようになりました。本来それぞれ別にカウントされるべき所が合算されていたバグがあったようで、1.8.0では期待通り入力プロンプトと出力テキストそれぞれの消費が把握できます。細かな修正ですが、前述の新メトリクス機能と相まってより正確なコスト分析が可能になります。

ツール設定画面での数値入力不具合

エージェントにツール(プラグインのようなもの)を追加する際の設定画面で、数値型パラメータを入力するフィールドに関するバグが修正されました。具体的には数値を増減させるUIコンポーネントで想定外の挙動が起きていたのが直り、スムーズに数値設定ができるようになっています。こうしたUIの使い勝手向上も地味に嬉しいですね。

API経由での会話削除処理

REST APIを使って過去の会話データを削除する機能に不具合がありましたが、v1.8.0で解消されています。

従来はAPI呼び出しで一見削除成功となっても、データベース上に会話履歴が残存してしまうケースがありました。アップデート後はAPI実行時に確実にDBからも削除され、不要な会話情報が残らないようになっています。これで履歴管理の整合性が保たれ、プライバシー面やストレージ節約の観点でも安心してAPI連携できるでしょう。

UIの不具合修正

ダークモード表示の改善

ダークテーマ利用時の細かな表示バグが複数修正されました。プラグイン選択ドロップダウンの背景ブラー効果が効かない問題、ホバー時のボタンコントラストが不十分だった点、埋め込みモーダルのアイコンが見えにくかった点などがまとめて改善されています。夜間や暗所で作業するユーザーでも、より見やすく統一感のあるダークUIを享受できるでしょう。私もダークモード愛用者なので、この手の磨き込みは地味にありがたいです。

React警告の除去

開発者ツールを開いていると目についたNext.js(React)の警告メッセージが出ないように修正されました。内部的なコーディングの問題で警告がコンソールに出力されていたのですが、1.8.0ではReactのライフサイクルに沿った形でコードが整理され、警告が解消しています。エンドユーザーには直接影響しない部分ですが、アプリケーションの健全性という観点では大切な修正です。

UIの角丸スタイル統一

ボタンやカードなど各種コンポーネントの角丸(ボーダー半径)が全体的に統一されました。微妙にスタイルが異なっていた要素の不整合を是正することで、インターフェース全体の見た目の一貫性が向上しています。デザインの統一感はユーザーの心理的な安心感にもつながるので、フロントエンドの細部まで手を抜かない姿勢が伺えます。

セキュリティ強化

AIプラットフォームを業務で使う上で、セキュリティは避けて通れない要素です。

Dify v1.8.0では、ユーザー情報やデータベース周りのセキュリティ向上にも手が加えられています。安心してシステム運用できるよう、細かい点まで配慮されているのは頼もしいですね。

ユーザー列挙の防止

ログイン失敗時のエラーメッセージが標準化され、不正なユーザー名推測攻撃(ユーザー列挙)を防ぐようになりました。以前は「ユーザーが存在しません」「パスワードが違います」といった違うエラーを返していたため、悪意ある第三者がメッセージの違いから登録ユーザー名を推測できる可能性が指摘されていました。今回、どちらのケースでも一律にぼかしたメッセージを返すよう統一され、攻撃者に余計な手掛かりを与えません。地味ですが重要なセキュリティ対策であり、ユーザーアカウントの安全性が一段と高まったと言えます。

カスタムヘッダーの認証バグ修正

特定のAPI呼び出し時に、独自ヘッダーを指定していると認証情報が無視されてしまう問題が修正されました。ベーシック認証やBearerトークンを使うリクエストでカスタムヘッダーを付与すると正しく認証できないケースがありましたが、v1.8.0では両立できるようになっています。これによりWebhook連携や外部システムとの特殊な通信を行う際も、セキュアにヘッダー情報を渡せます。エンタープライズ環境などで複雑なAPI連携をする場合には朗報でしょう。

Oracle向けVDBでのSQLインジェクション対策

もしDifyでOracleベースのベクターデータベース(VDB)を使っている場合、SQLインジェクションの脆弱性に繋がりかねない箇所がありましたが、今回のアップデートでその潜在的なセキ ュリティホールが修正されました。一般のユーザーには馴染みが薄いかもしれませんが、要はデータベースへの不正なコマンド注入を防ぐ処置が強化されたということです。企業ユースでOracle等を組み合わせている場合でも、Difyの標準機能で安全に扱えるよう配慮されています。

セキュリティ面の改善は以上です。昨今、生成AIの活用でもセキュリティ意識が重要視されています。Difyチームがこうした対策を適切に講じているのを見ると、「安心して自社システムに組み込めるプロダクトなんだな」と感じられますね。私も社内導入を検討する際に、このようなアップデート情報があると決裁者に説明しやすくなり助かります。小さな改良の積み重ねですが、利用者の信頼度向上に確実に寄与するアップデートだと思います。

パフォーマンス最適化とインフラ改善

Dify v1.8.0では、見えない部分の性能最適化やインフラ周りの改善も複数盛り込まれています。

大規模なワークフローを運用する方や、Dify自体を自社サーバーでホストしている方にとって嬉しい変更点です。実験段階ですがパフォーマンスが飛躍的に向上した項目もあり、今後の可能性を感じさせます。

ワークフロー実行の非同期化(性能ブレイクスルー)

Dify1.8.0で最も大きなアップデートとしてはこちらとされています。開発チーム曰く「ゲームチェンジャー」とまで表現されています。ワークフロー実行エンジンに非同期処理(Async)を導入し、ノードの実行や待ち時間の扱いを最適化しました。その結果、ベンチマークでは典型的なワークフローの実行時間が約半分に短縮されたとのことです。特に多数のノードや並列処理を含む複雑なワークフローほど効果が顕著に出るようです。実際に私も試験的に複雑なフローを流してみたところ、肌感覚ですが以前よりサクサク進む印象を受けました。DifyはUI上で分岐やループを組める反面、処理が直列になると時間がかかりがちでした。この非同期化でボトルネックが大幅解消され、リアルタイム性が求められる用途にも一歩近づいたと言えるでしょう。

ベクターデータベースのバージョンチェックロジック改善

Difyではベクターデータベース(MilvusやOpenSearch等)を接続してベクトル検索を行えますが、そのバージョン互換性チェックがより堅牢になりました。具体的にはセマンティックバージョン比較を取り入れ、接続先のバージョン番号を正しく解釈して互換性の有無を判断できるようにしたとのこと。これにより「バージョン1.10」と「1.9.5」のようなケースでもきちんと互換チェックが働き、古いバージョンへの誤接続や新機能非対応によるエラーを未然に防げます。地味ですが、接続先DBがアップデートした際にDify側で正しくハンドリングできるかどうかは安定運用上重要なので、良い改良ですね。

AnalyticDB利用時のロールバック問題修正

日本ではあまり使われていませんが、中国アリババクラウドの提供するAnalyticDBをDifyのデータソースとして使うケースで、インスタンス作成時のロールバック処理に不具合があったのを修正しました。具体的には、AnalyticDB上でのテーブル作成が途中失敗した際にDify側で不整合が起きる問題があったようですが、アップデートにより途中エラー発生時でもクリーンにロールバックされるようになっています。特殊な環境依存のバグ修正ではありますが、特定のデータベースを組み合わせている場合にも抜かりなく対応を進めている点に好感が持てます。

このように、パフォーマンスとバックエンド改善は裏方ながら非常に重要です。私もエンジニアリングの経験上、表面の機能より基盤性能の向上に開発陣が力を割いてくれると「縁の下の力持ち的な安心感」があります。Dify 1.8.0はこれまで以上に高速かつ信頼性の高いプラットフォームとなり、ヘビーユースにも十分応えられるポテンシャルを感じます。

開発・テスト基盤の強化

最後に、開発者目線で注目したいテスト基盤の強化について触れておきます。Difyはオープンソースで多くの開発者が関わっていますが、品質を担保するためのテスト体制も着実に拡充されています。エンドユーザーからすると裏方の話ではありますが、ソフトウェアの信頼性に直結する重要なポイントです。

統合テストの充実

v1.8.0ではTestcontainersを用いた統合テストが多数追加されました。具体的には、ワークフローエンジンやWebサイト(フロントエンド)、認証(Auth)、チャット対話機能といった主要サービスごとに、コンテナ上で依存サービスを動かして行う結合テストが整備されています。これにより、新しい変更を加えても各機能が実際に連携して正しく動くかを自動検証でき、リグレッションバグ(改良による想定外の不具合)を防ぎやすくなりました。

レート制限機能のテスト

APIのレートリミット(一定時間あたりの呼び出し回数制限)に関する挙動について、包括的なテストスイートが追加されました。Difyは複数ユーザーが使う環境で過剰なAPI利用を防ぐためレート制限機能がありますが、今回のテスト強化で境界条件や異常系も含めた挙動が十分検証された形です。裏を返せば、これだけしっかりテストを書くほど重要なコア機能という位置づけとも言え、実運用で安心して使えるレベルまで成熟してきた証拠でしょう。

この他にも細かなテストケース追加やCIパイプラインの改良が含まれているようです。開発者としては、「テストが充実している=今後のリリースも高品質である可能性が高い」という安心感に繋がります。Difyは頻繁に機能拡張が行われていますが、その裏で品質を犠牲にしないよう配慮されている点を知り、プロジェクト全体への信頼がさらに高まりました。

まとめ

以上、Dify v1.8.0のアップデート内容を駆け足で紹介しました。新機能からバグ修正、そして内部の性能・品質改善まで、多岐にわたる改良が盛り込まれていたことがお分かりいただけたと思います。私自身、記事を書くにあたり実際に1.8.0を触ってみましたが、本当に使い勝手が向上しています。

特に感じたのは、マルチモデル対応やワークフロー性能の向上でDifyの適用範囲が一段と広がったことです。これまで以上に複雑なAIエージェントを作り込めるので、社内の自動応答システムやデータ分析パイプラインへの応用も現実味を帯びてきました。また、セキュリティやテスト面の充実は、安心してこのツールを導入・継続利用できる土台となります。エンジニアの端くれとして、開発チームの丁寧な仕事ぶりに拍手を送りたい気持ちです。

Dify 1.8.0は、既存ユーザーはもちろん、これからAIソリューションを導入しようと考えている企業や開発者にとっても魅力的なアップデートになりました。

初めてDifyを知ったという方も、v1.8.0から始めてみれば最新版の恩恵をフルに受けられますので、ぜひこの機会に触れてみてはいかがでしょうか。今後もDifyのアップデート情報や活用ノウハウについて、当ブログ「サステックス」では追いかけていく予定です。AI技術の進化をキャッチアップしつつ、現場で役立つ情報をお届けしていきますので、お楽しみに!