【Dify解説】Dify v1.9.0正式版リリース ─ ナレッジパイプラインと新エンジンの全貌

サステックスのエンジニア、鈴木です。

2025年9月22日、オープンソースのAIノーコードアプリ開発プラットフォーム「Dify」の最新バージョンv1.9.0の正式版がリリースされました。先日Difyの2.0.0 beta版が出たものの、今回は1.9.0の正式版が登場したような形となります。

DifyはChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)を用いたAIアプリをプログラミング不要で構築できるノーコードツールで、社内チャットボットやFAQシステム、データベース連携型のAIアプリなどをエンジニアでなくても簡単に作成できます。

本記事では、Dify 1.9.0の新機能とアップデート内容を初心者にもわかりやすく徹底解説し、前バージョンから何が変わったのか整理します。特に今回は2.0.0 betaでも紹介した「ナレッジパイプライン」と「キュー駆動型グラフエンジン(新ワークフロー実行エンジン)」という2つの大きな機能強化が導入されています。

はじめに ─ Difyとその進化の流れ

DifyはChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)をノーコードで活用できるオープンソースのAI開発プラットフォームです。社内チャットボットやFAQシステム、データベース連携型のAIアプリなどをエンジニアでなくても構築できるのが特徴で、近年急速にコミュニティの支持を集めています。

2025年前半までのアップデートでは、ワークフロー機能やRAG(Retrieval‑Augmented Generation)の高度化、プラグインSDK公開による外部サービス連携強化などが行われ、企業向けAIプラットフォームとして進化してきました。

先に公開されたDify 1.7.0ではOAuth2.0連携やプラグイン自動アップデートなど企業導入を意識した機能が追加されました。続く1.8.0ではマルチモデル対応やUI改善などの強化が図られ、現場での運用性が高まっています。この流れを受け、2025年秋に登場したv1.9.0は「知識のオーケストレーション(統合管理)」と「ワークフローの強化」という二つのテーマに基づく大規模なアップデートです。

Dify v1.9.0アップデートの概要

1.9.0では、ナレッジ処理を可視化・モジュール化する Knowledge Pipeline(ナレッジパイプライン) と、並列処理の挙動を安定させる Queue‑based Graph Engine(キュー駆動型グラフエンジン) という二つの大きな機能が追加されました。Knowledge Pipelineは知識の取り込みから処理・格納までを柔軟に構成できるワークフロー機構であり、Queue‑based Graph Engineはワークフロー実行時のタスク管理をキュー方式で行うことで並列処理の制御性とデバッグ性を高めています。どちらもエンタープライズ向けRAG開発や複雑なワークフロー構築を支援するための基盤となっています。

アップデートの全体像を俯瞰すると、ドキュメント処理の柔軟化・可視化、ワークフローの堅牢化、デバッグ機能の強化など、開発者と運用担当者双方の“現場の課題”に応える内容がそろっています。以下で各機能を詳しく解説します。

ナレッジパイプライン ─ ドキュメント処理基盤の刷新

機能概要

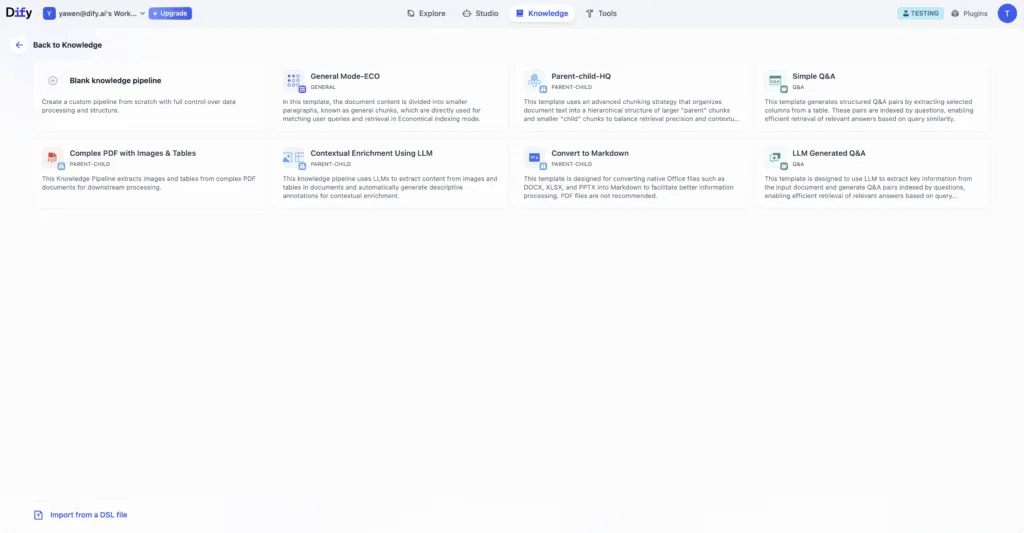

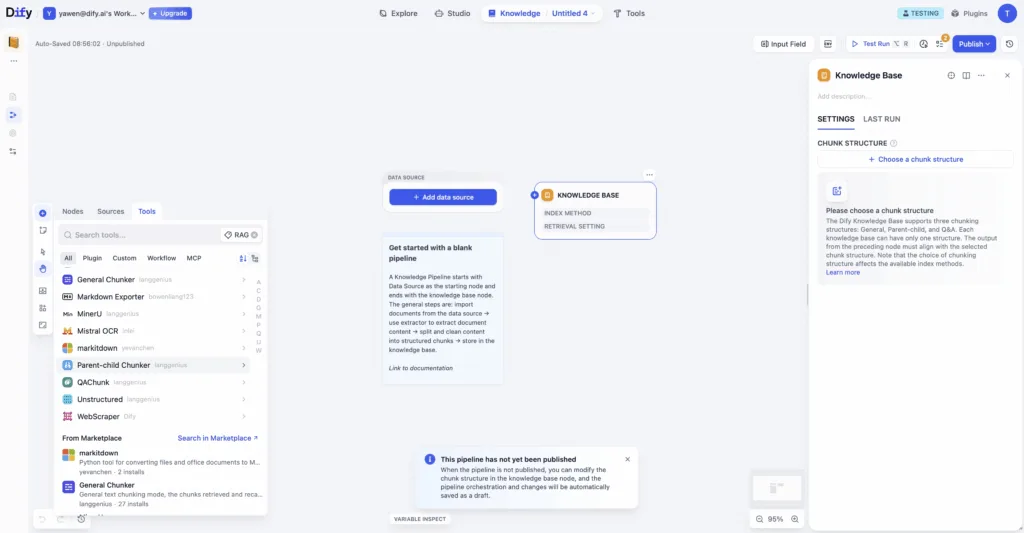

Knowledge Pipelineは、ドキュメント取り込みからチャンク作成、ナレッジベースへの格納までを視覚的なノードベースのワークフローとして定義する新機能です。これによりドキュメント処理がモジュール化され、プラグインやテンプレートを組み合わせることで業種や用途に合わせたパイプラインを柔軟に構築できます。

リリースノートでは「ドキュメント処理の設計と実行方法を根本的に再構築するアーキテクチャアップグレード」と表現されており、従来のブラックボックス的な処理が可視化される点が大きな特徴です。

主な機能と改良点

テンプレートとDSLによる再利用性

公式テンプレートでパイプラインを素早く作成し、DSLで設定をエクスポート・インポートすることでチーム内の共有や再利用が容易になりました。

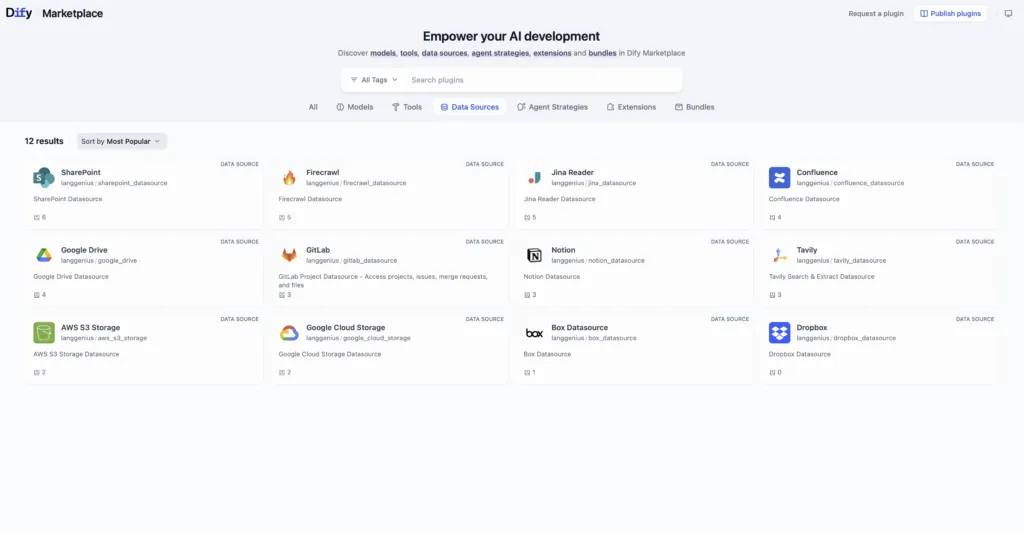

複数データソースのサポート

Knowledge Pipelineはローカルファイル、オンライン文書、クラウドドライブ、Webクローラーなど複数のデータソースをプラグイン形式で統合でき、開発者が新しいソースプラグインを追加することも可能です。

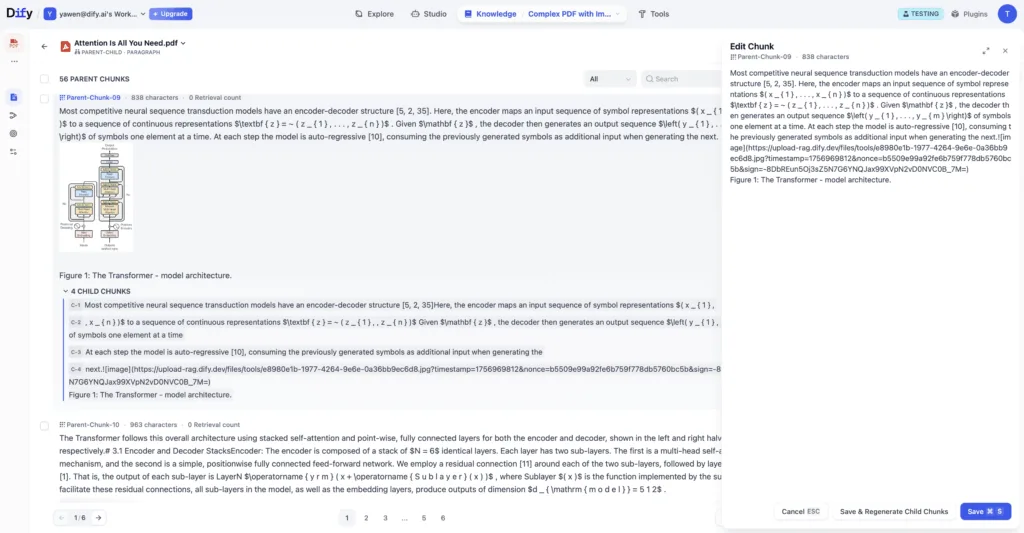

新しいチャンク分割戦略

従来のGeneral・Parent‑Childモードに加え、Q&A構造に特化したチャンク方式が追加され、多様な文書構造に対応。

画像抽出・混在回答

PDFやPPTから画像を抽出してURLとして保存し、テキストと画像の混在した応答を可能にする仕組みを導入しました。

デバッグ機能の強化

パイプライン公開前に各ノードを単独実行し、変数の中身を詳細に確認できるようになりました。Markdown形式のプレビューや途中状態の確認が可能で、開発・運用時のトラブルシューティングを大幅に効率化します。

ワンクリック移行

既存のナレッジベースをボタン一つで新しいパイプラインに変換でき、旧バージョンからの移行をスムーズにします。

使ってみた感想と活用例

今までのバージョンのDifyでは特にPDFやExcel資料からの情報抽出がかなりシンプルになっており、文章の抽出しか出来ず実際にクライアントの方から困っている、と相談を受ける事がありました。今回のアップデートにより、異なるデータソースをプラグインで接続し、画像抽出にも対応できるようになったので、出来る事も増えた上、回答の質が大幅に向上しました。

ノード単位で処理をテストできるため、どの工程でエラーが起きているのか追いやすくなったのも嬉しいポイントです。業務知識の整理とRAGアプリの精度向上に悩んでいる企業には非常に有用だと感じています。

キュー駆動型グラフエンジン ─ ワークフロー実行基盤の強化

課題と導入背景

複雑なワークフローでは並列処理や分岐が増え、タスクの状態管理やエラー再現が難しいという課題があります。従来の実行エンジンでは分岐ごとのエラーが追跡しづらく、柔軟な制御が困難でした。

これを解決するため、1.9.0ではキュー方式の新エンジンが導入されました。

機能

キューモデルによる統合スケジューリング

すべてのタスクを統一されたキューに入れ、スケジューラが依存関係と実行順序を管理します。これにより並列実行時のエラーが減り、グラフのトポロジーが直感的になります。

柔軟な開始ポイント

任意のノードから実行を開始できるため、部分的な再実行や途中からの再開が可能です。

ストリーム処理コンポーネント

新しい ResponseCoordinator が複数ノードからのストリーム出力を統合し、トークン逐次生成や長時間タスクの段階的な結果出力を正しい順序で処理します。

コマンド機構

CommandProcessor を通じて実行中のワークフローを停止・終了できるようになり、将来的には一時停止や再開にも対応予定です。

GraphEngineLayerプラグイン

エンジンのコアコードを改修せずに状態監視やカスタムコマンド送出を実装できる拡張層が追加されました。

現場でのメリットと所感

特に複雑な並行処理が存在するようなワークフローの場合、ログの追跡が容易になり、エラー原因の特定がかなりスムーズになり、速度も改善されています。特定のノードだけを繰り返し実行できるため、長時間かかるワークフローのデバッグにかかる時間が短縮され、開発効率が上がったと感じます。並列処理のスケールも自動で調整されるため、負荷の高い処理でもワーカー数を意識せず安定して運用できるのがありがたいです。

今後の展望とアップグレード時の注意点

今後の展開に関して、Dify1.9.0のリリースノートでは、今後の計画として視覚的なデバッグツールやインテリジェントなスケジューリング戦略、ブレークポイントによるコマンド制御、人間の介入を可能にする仕組みなどが予告されています。

これらが実装されれば、RAGワークフローの運用がさらに高次元で制御できるようになるでしょう。

セルフホスト版でのアップグレード時にはいくつかの注意点があります。

まず、旧バージョンから1.9.0へアップデートする際はデータソースの認証情報を新しい形式に変換する必要があり、uv run flask transform-datasource-credentials というコマンドを実行して既存データを移行するようリリースノートで明示されています。

Docker Compose環境ではアップデート前に docker compose down でサービスを停止し、ボリュームをバックアップしてから docker compose up -d で再起動し、コンテナ起動後に変換スクリプトを実行する手順が推奨されています。新エンジンではワークフローの実行上限やワーカー数などの環境変数 (WORKFLOW_MAX_EXECUTION_STEPS など) が追加されているため、必要に応じて設定の見直しが必要でしょう。

まとめ

Dify v1.9.0は、ナレッジパイプラインとキュー駆動型グラフエンジンという2本柱により、RAGアプリや複雑なAIワークフローの構築・運用を根本から改善するアップデートでした。Knowledge Pipelineによってドキュメント処理がモジュール化され、データソースの拡充や画像抽出、デバッグ機能の強化が行われています。

また、キュー駆動型ワークフローにより、並列処理の統合管理や柔軟な再実行、ストリーム対応などワークフロー実行の堅牢性と透明性が大きく向上しました。既存環境から移行する際はデータ認証の変換や環境変数の設定など注意点もありますが、今後予定されているデバッグツールや人間との協調機能を含め、Difyはさらに強力なAIプラットフォームへ進化していくでしょう。エンジニアとしても起業家としても、この波に乗り遅れないよう、アップデートを試してみる価値は十分にあると感じています。