需要予測・異常検知・レコメンド:機械学習の活用事例8選 | 実際の活用事例とLLM連携による更なる可能性を解説

サステックスのエンジニア、大谷です。

近年、多くの企業がビジネスに機械学習(ML)やAIを取り入れ、業務効率化や収益向上を図っています。特にMLの強力なデータ分析力は、需要予測・異常検知・レコメンドといった領域で活用され、在庫管理の最適化や販売戦略の立案に大きく貢献しています。さらに近年は、大規模言語モデル(LLM)との連携により、予測結果の自動解釈や対話型分析、生成AIによる迅速な施策立案など、新たな付加価値を創出する動きが加速しています。本記事では、機械学習を用いた代表的なユースケース8選を国内外の最新事例と合わせて紹介し、各ケースのメリットや成功のポイント、そしてLLM連携によるさらなる可能性までを網羅的に解説します。

なぜ今、機械学習が中小企業にとって重要なのか

人口減少による労働力不足が深刻化する中、中小企業こそAI・機械学習を活用することで、限られた人的リソースを最大限に活かし、競争力を高められる可能性を秘めています。

とある記事では、経産省が約 2,000 社を調査して AI 導入が本格化すれば 2025 年までに国内で 34 兆円の付加価値が生まれ、そのうち 11 兆円を中小企業が占める と報じています。さらに労働力換算で 約 160 万人分 を補える計算となり、深刻な人手不足の 4 割を AI が代替できる可能性が示されたとまとめています。

さらに近年は 「クラウド×SaaS」 の普及で、学習用データ収集からモデル運用までワンストップで提供するサービスが急増しました。従来は数千万円規模の初期投資が必要だった高度分析インフラも、サブスクリプション型で月数万円から利用でき、 GPU リソースも必要があるとき分だけ確保できます。これにより、大企業しか扱えなかった高度な需要予測・異常検知・レコメンドといったユースケースを、中小企業でもスモールスタートで試せる環境が整いました。

加えて データの民主化 も進んでいます。POS や IoT センサー、EC プラットフォームから自社データを API で簡単に取得できる時代になり、機械学習の学習素材が以前より圧倒的に手に入りやすくなっています。国や自治体も「中小企業デジタル変革支援事業」などの補助金を拡充し、 PoC 開発費用の 2/3 を負担するケースもあるため、以前より少ないリスクで効率が上がる仕組みの導入が可能です。

最後に 人材面の壁の低下 も見逃せません。AutoML やノーコード ML プラットフォーム、さらには大規模言語モデル(LLM)の登場で、Python が書けない担当者でも UI 上でドラッグ&ドロップするだけでモデルを作成・評価し、生成AIがコード補完やエラー解釈を支援してくれます。「市民データサイエンティスト」の育成が現実的となり、外部にフル委託せずとも、自社メンバー主体で継続的に改善できる体制を構築しやすくなりました。

このようにコスト面・データ環境・人材育成・支援制度が充実してきた現在、中小企業でも機械学習を導入しやすい環境が整ったと言えるでしょう。

需要予測:データドリブンな意思決定の実現|機械学習の代表的なユースケース

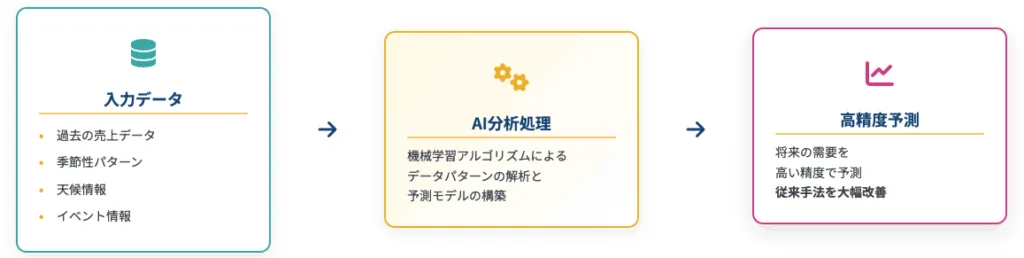

需要予測AIの仕組み

需要予測AIは、過去の売上データ、季節性、天候、イベント情報などを機械学習アルゴリズムで分析し、将来の需要を高精度で予測します。

データ、AIによる分析処理、予測と分けて行い、従来人手で行っていたり、ルールベースで行っていたものをより高精度に予測することが可能です。

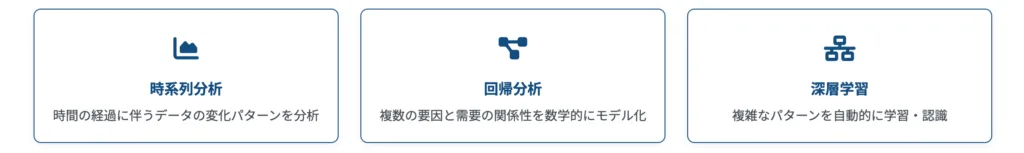

また、時系列分析、回帰分析、深層学習などデータに合わせて様々な手法を取ることができ、データサイエンティストが予測モデルを構築することで、様々な業界で需要予測を行う事が可能になります。

各手法を比較してみると以下のようになります。

| 手法 | 特徴 | 適用シーン | 必要データ量 | 解釈性 |

|---|---|---|---|---|

| 時系列分析 | トレンド・周期性の解析が得意 | 定期的な販売数、アクセス数 | 少〜中 | 高 |

| 回帰分析 | 外部要因の影響が明確 | 広告・価格・気温と売上の関係 | 少〜中 | 高 |

| 深層学習 | 複雑・非線形な構造にも対応可能 | 膨大なSKU・複数要因×時系列 | 多 | 低〜中 |

時系列分析

時系列分析は、時間の経過に伴うデータの変化パターンを分析することが出来ます。

各業界ごとに以下のような事例が考えられます。

| 業界 | ユースケース |

|---|---|

| 小売 | 商品ごとの週次販売数予測(セール・季節要因を加味) |

| 飲食 | 日別の来客数予測(曜日・天気の影響を含む) |

| 製造 | 部品の消費量の月次予測(年末・期末の偏りも反映) |

| 交通 | 電車やバスの乗車数推移の予測(時間帯ごとの変動) |

| EC | サイトアクセス数の推移予測(イベント連動など) |

回帰分析

回帰分析は、複数の要因と需要の関係性をモデル化します。多くのモデルでは解釈可能な形で分析をしつつ、モデル化することが可能です。

各業界ごとに以下のような事例が考えられます。

| 業界 | ユースケース |

|---|---|

| 流通 | 広告出稿量・価格・天候をもとにした販売数予測 |

| 不動産 | 立地・築年・間取り・価格からの成約率予測 |

| アパレル | SNSバズ度、気温、価格、流行などから需要予測 |

| コンビニ | 商品別の価格や周辺施設データからの売上推定 |

| 飲料 | プロモーション施策ごとの売上変動を定量分析 |

深層学習

深層学習は今流行りのLLMでも使用されている技術です。複雑なパターンや非線形性、長期依存関係を捉えたり、非構造データである画像、テキスト情報などを活用することが可能です。

各業界での活用事例をまとめると以下のようになります。

| 業界 | ユースケース |

|---|---|

| サプライチェーン | 数千SKUの販売データからの需要予測(AmazonやWalmartなど) |

| スーパーマーケット | 商品・カテゴリ・店舗横断での一括売上予測 |

| ファッションEC | 画像(商品写真)×属性×過去販売データの統合予測 |

| 医薬品 | 処方傾向×地域特性×在庫状況を加味した販売予測 |

| エネルギー | 電力・ガスの時間別需要予測(スマートメーターからの高頻度データ利用) |

導入効果・メリット

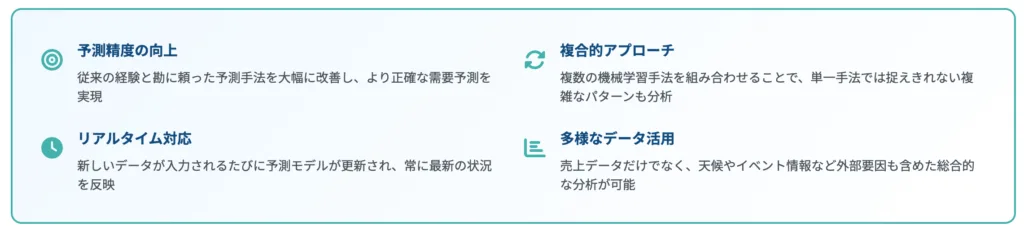

需要予測AIの導入により、過去データと外部要因を融合した複合的アプローチで市場変動を正確に捉え、予測精度の向上を実現します。さらに、新しい情報を即座に取り込みリアルタイム対応することで、在庫最適化や機会損失の低減を推進し、多様なデータ活用による戦略的意思決定を支援します。

【実例紹介1】ローソン:AI需要予測による在庫最適化と欠品防止(小売業)

大手コンビニエンスストアのローソンでは、店舗の商品発注業務にAI需要予測システムを導入しています。全国約1万3,800店におよぶ店舗で、弁当や総菜など約1,200品目を対象にAIが販売データや天候・曜日等の要因から需要を予測し、適切な発注量を算出します。これにより品切れ(欠品)の防止と在庫廃棄ロスの削減を両立させ、在庫管理の効率化に成功しています。また、従来は担当者の勘に頼っていた発注作業が自動化されることで業務効率化にもつながっています。ローソン以外にも、イトーヨーカドーやライフといった他の小売チェーンでもAI発注により作業時間を3~5割削減した事例が報告されており、小売業界全体でAI需要予測の導入が進んでいます。

【実例紹介2】Amazon:機械学習によるグローバル需要予測でサプライチェーン最適化(EC業界)

EC業界の巨人Amazonは、膨大な商品数と世界中の顧客需要を管理するため、機械学習ベースの高度な需要予測モデルを活用しています。最新のAI需要予測モデルでは、顧客が「どの商品を、どこで、いつ」欲しがるかを高精度に予測し、商品ごとの在庫配置や補充を最適化しています。例えば2023年のサイバーマンデーでは、AmazonのAIシステムが1日あたり4億点以上もの商品の需要を予測し、各地域の倉庫への在庫配分と配送計画に役立てられました。機械学習による需要予測の自動化により、Amazonでは数百万種類にも及ぶ商品需要をわずか数秒で予測しグローバルに対応できるようになっています。このような予測精度の向上とサプライチェーン最適化によって、在庫不足による販売機会損失を防ぎつつ在庫過多も抑制し、効率的な運営と顧客満足度向上を両立させています。

【実例紹介3】スシロー:AIが寿司の注文数を予測し食品ロス削減(外食産業)

回転寿司チェーンのスシローでは、店舗で提供される寿司皿のデータを活用した需要予測AIシステムを導入しています。各皿にICタグを付与し、どのネタ(寿司の種類)がどれだけ注文・消費されたかを詳細にデータ収集。そのデータをAIが分析して、将来の各ネタごとの注文数を正確に予測します。これにより、各寿司ネタがいつ・どのくらい注文されるかを事前に把握できるため、適切な量だけ仕込んで提供することが可能となりました。結果として食品ロスの大幅削減を実現し、材料廃棄コストの低減にもつながっています。同時に、欠品を防いで常にお客様に新鮮な寿司を提供できるため顧客満足度も向上しました。このように外食産業においても、AIによる需要予測が在庫・仕込みの最適化やフードロス問題の解決に貢献しています。

約20億皿分をAIに学習させて、店舗ごとに当日の売上高や皿数を予測している自社のデータをフルに活かした在庫管理の良い取り組みとなっています。

需要予測におけるLLM/生成AIとの連携による更なる活用可能性

予測結果を自然言語で解説

LLMの活用で出来るようになることの一つで、モデルが出力した数値を非専門家の現場職員でも解釈出来るような事が可能になります。

例えば、「Enhancing the Interpretability of SHAP Values Using Large Language Models」という論文ではSHAP(Shapley Additive exPlanations)と呼ばれる手法にLLMを活用することで、「今回の売上予測は、気温が高く5 %高い日は売上が+12 %、広告予算の増加が+8 %/件」など、誰にでも分かる文に落とし込む事が出来る、とされています。

※SHAP:ゲーム理論をベースとした機械学習モデルの各特徴量が出力にどれだけ寄与しているかを示す定量的手法。

対話型で簡単に仮説検証が使える

またLLMと連携することで、一回だけの予測ではなくて、気軽に様々な予測のシミュレーションが出来るようになる、という事が考えられます。

TalkToModel(自然言語対話型の説明システム)が紹介されている論文では、「広告費を10%増やしたら?」といった問いに即座にモデルが再計算し、売上や利益の変化を返してくれます ― これにより、現場メンバーも気軽にいろんな条件を試して、直感的に納得できるようになります 。

毎日のレポート自動化で情報キャッチアップが楽に

またDifyなどのLLMも組み込めるノーコードツールが普及してきたことで、毎日定期的な時間に最新の予測を取得して、LLMで要約を生成し、Slackやメールと連携して、最新の予測結果のレポートを分かりやすく解説する仕組みなどを簡単に実現することが出来るようになりました。

例えば、ECサイトの在庫・販売予測レポートでは、現場のスタッフ向けに情報共有することが出来るようになりますし、物流業界ではドライバー向けに輸送遅延のリスクのレポートを共有したり、マーケティング業界ではその日うまくいく施策の情報を共有して、各社員が迅速に対応出来る、といった事例が各業界で考える事ができるようになります。

異常検知:予防保全と品質管理の革新|機械学習の代表的なユースケース

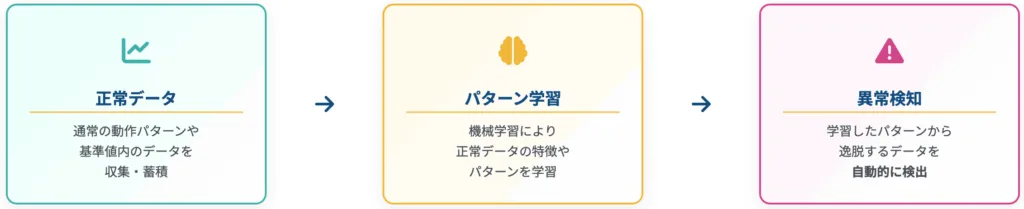

異常検知の仕組み

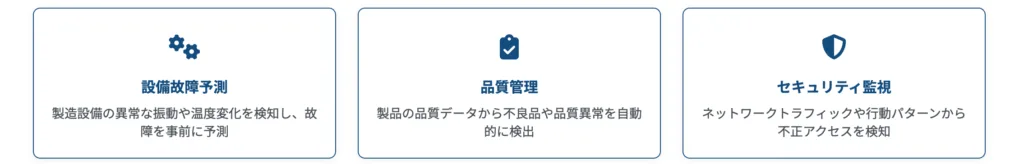

異常検知は、正常データのパターンを学習し、それから逸脱するデータを自動的に検出する技術です。製造業での設備故障予測、品質管理、セキュリティ監視など幅広い分野で活用されています。

一般的に、異常検知の場合は異常データの方が圧倒的に少ない、というデータの性質があります。例えば、向上の不良品検知を考えてみましょう。正常な商品がほとんどで、異常な商品というのはほとんどありません。ただし、異常な商品を出荷してしまっては問題があるため、異常な商品を確認する作業、というものが必要になります。

よくある異常検知の仕組みとしては、「正常データ」から動作パターンや基準値内のデータというデータの分布を学習します。そして機械学習を活用することで、異常データが来た際に、正常データなデータの分布と比較して、異常かどうかを判定することが出来るようになります。この場合、異常なデータが少なくとも検知する事が可能になります。

主要な活用分野として、設備の故障予測から製品の品質管理、IT インフラのセキュリティ監視まで、幅広い現場で活用することが出来ます。

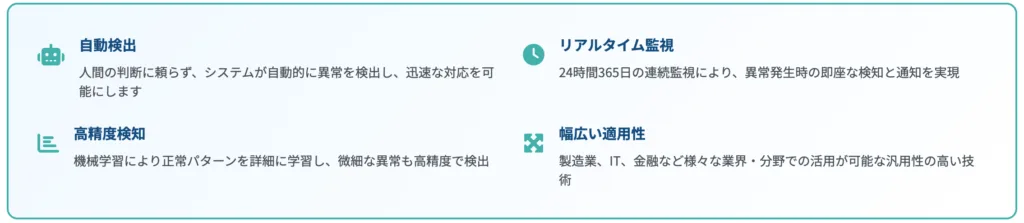

導入効果・メリット

自動検出で異常を瞬時に見つけ出し、リアルタイム監視による 24 時間体制のガードで被害を未然に防止。機械学習を駆使した高精度検知により微細な変化も正確に捉え、製造・IT・金融など多業種へ柔軟に導入できる幅広い適用性でビジネスの安定運用とコスト最適化を同時に実現します。

【実例紹介4】キユーピー:深層学習を用いた異物検知で品質管理を高度化(食品製造業)

マヨネーズで知られる食品メーカーのキユーピー株式会社は、製造ラインにおける品質検査にAI画像認識を導入しました。従来、人手の目視で行っていた原料中の異物混入チェックにディープラーニング(TensorFlowベース)の画像解析モデルを適用し、流れてくる食品の映像から不良品や異物を自動検知するアルゴリズムを構築したのです。これにより、従業員の肉眼では見落とし得た微細な異物も高精度に発見できるようになり、食品製造プロセスの品質向上と検品作業の負荷軽減を両立しました。AIによる異常検知システムは24時間リアルタイムに監視できるため、人手不足の解消や検査スピード向上にも寄与しています。キユーピーの事例は、異常検知AIが食品業界の安全・品質管理において重要な役割を果たせることを示す好例と言えます。

そして、この事例の素晴らしい点として競合他社にもその解決策を提供して、日本全体の国際競争力を上げていく、というビジネスも進めています。

【実例紹介5】ロールス・ロイス:AI活用の予知保全でエンジン故障を未然防止(製造・航空業界)

航空エンジンメーカーのロールス・ロイス(Rolls-Royce)は、製造業における予知保全(Predictive Maintenance)の先駆的事例として知られています。ロールス・ロイスではジェットエンジンに多数のセンサーを搭載し、飛行中に取得される振動・温度・圧力などのデータをクラウド上でリアルタイムに収集・解析しています。このデータ分析にIBMのAI(Watson)技術やIoTプラットフォームを活用することで、エンジン内部の微小な異常兆候も検出し、重大な故障が起こる前にメンテナンスを実施することが可能となっています。こうしたAI駆動の予知保全により、航空機の予期せぬエンジントラブルによる運行停止リスクを低減し、ダウンタイム削減や安全性向上に貢献しています。また、部品の寿命に基づいた適切な交換時期の提案や、整備スケジュールの最適化によってコスト削減効果も大きいとされています。ロールス・ロイスの取り組みは、製造業×AIによる異常検知・メンテナンス最適化の代表例として、多くの企業の参考となっています。

異常検知におけるLLM/生成AIとの連携による更なる活用可能性

異常の原因を自動で分析・説明

センサーデータやログをLLMが解析し、複数要因の寄与度と時間的関係を定量的に言語化して経営層にも理解しやすく提示する報告することが出来るようになります。今までは難しい内容だったので、データサイエンティストが高度な分析を噛み砕いて説明することしかなかったのが、LLMの活用により、データ分析に詳しくない専門家でも分かりやすく解釈することが出来るようになりました。

対処法の提案を自動生成

過去の原因分析データとベストプラクティス集を照らし合わせて、現場で取るべき対応手順を「優先度付き」で自動提示します。あわせて代替案やリスクの注意点も分かりやすく伝えることが出来ます。

このように、分析事例と紐づけて、対処法の提案などを分かりやすく出来る事が強みです。

過去の類似事例との比較分析が容易

異常が起きたときに、その内容を意味的な近さで検索して過去の似た事例を見つけることが出来ます。

発生条件・対処法・再発の有無を表にまとめて比較し、以前と今回の違いを比較して原因を特定します。

レコメンドシステム:顧客体験の個人最適化|機械学習の代表的なユースケース

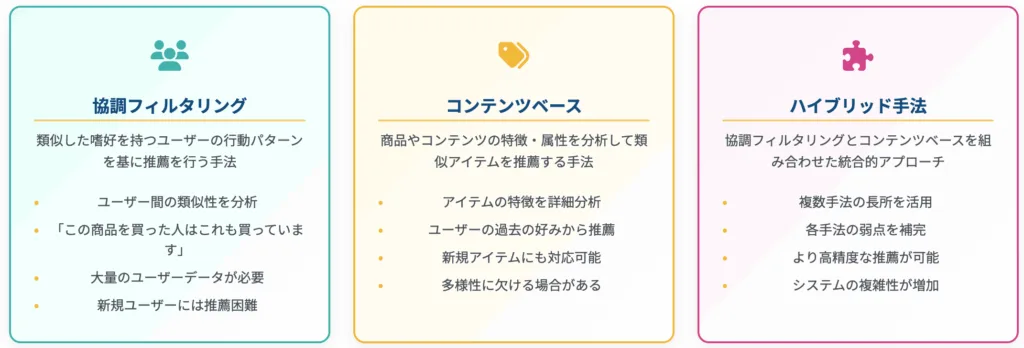

レコメンドシステムの仕組み

レコメンドシステムは、顧客の行動履歴や嗜好を分析し、個人に最適化された商品・コンテンツを提案する技術で、ECサイト、動画配信サービス、音楽配信など様々な分野で活用されています。

有名な手法としては、協調フィルタリング、コンテンツベースフィルタリング、ハイブリッド手法などのアプローチがあります。

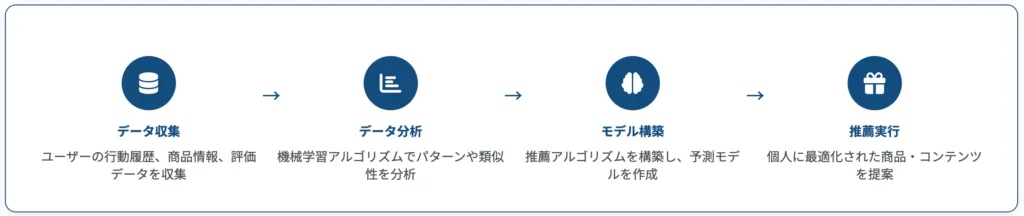

レコメンドシステムのワークフローは、①ユーザーデータの収集 → ②パターン分析 → ③モデル構築 → ④最適提案という4つのステップで、一人ひとりに最適な商品やコンテンツを提示します。

導入効果・メリット

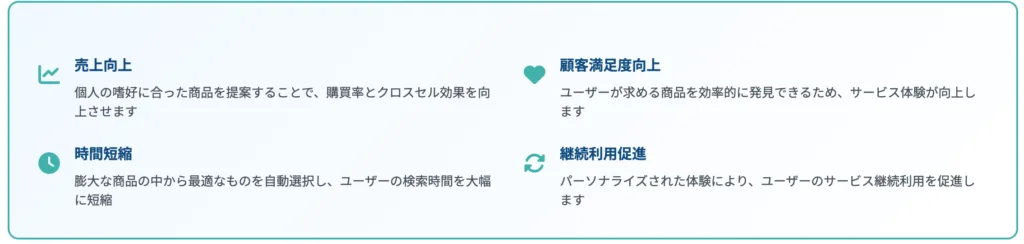

レコメンドシステムの導入により、パーソナライズ提案が購買率を高めて売上向上を実現し、ユーザーの検索負荷を軽減して時間短縮を図ります。さらに、的確な商品提示が顧客満足度向上につながり、リピート購入を生む継続利用促進にも寄与します。

【実例紹介6】Netflix:パーソナライズドなレコメンドで視聴時間とエンゲージメント向上(メディア業界)

動画配信サービス最大手のNetflix(ネットフリックス)は、ユーザーごとに最適化されたレコメンドエンジンの成功例として有名です。Netflixは利用者の視聴履歴や評価データ、検索キーワードなどを機械学習アルゴリズムで分析し、それぞれの嗜好にマッチした映画やドラマをおすすめしています。その効果は非常に大きく、統計によればNetflix利用者が視聴する作品の約75%はレコメンドシステム経由で選ばれたコンテンツだといいます。レコメンドによってユーザーは自分好みの作品を発見しやすくなり、結果として視聴時間の増加や解約率の低下などユーザーエンゲージメントの向上につながっています。また、同様にEC大手Amazonでは商品レコメンドが全売上の35%を占めると報告されており、パーソナライズされた推奨システムがビジネス成果に直結していることがわかります。Netflixの事例は、メディア業界に限らず様々な分野で「顧客ごとの最適提案」がいかに強力なマーケティング手法となり得るかを示しています。

以前、弊社でもデータ分析チーム立ち上げの記事でNetflixの事例を紹介していましたので、そちらも合わせてご覧ください。

【実例紹介7】ZOZO:行動データ×AIレコメンドでファッション商品の提案精度を向上(ECファッション)

ファッションECサイトのZOZOTOWNを運営するZOZO株式会社でも、AIによるレコメンド機能が導入されています。ユーザーの閲覧履歴や購買履歴などの行動データを分析し、一人ひとりに最適な商品をおすすめするシステムを構築しました。特にZOZOは、Google社の提供するRecommendation AI技術をベースに自社向けにカスタマイズしたレコメンドエンジンを開発しており、閲覧中の商品に関連するアイテムや、過去の購入傾向に合った新商品の提案を自動化しています。これにより、サイト上でのクロスセル(関連商品提案)やアップセル(上位モデルの提案)が効率的に行えるようになり、ユーザー一人当たりの購入点数や客単価アップが期待できます。加えて、ZOZOのようなファッション分野ではトレンドの移り変わりが早いため、AIがSNS上の流行なども学習してレコメンドに反映することで、最新トレンドを捉えた商品提案も可能となっています。AIレコメンドの活用は国内の他のECサイトや小売業でも広がっており、顧客体験と売上向上に貢献する重要なソリューションとなっています。

【実例紹介8】Airbnb:高度なレコメンデーションで旅行者に最適な宿泊先を提案(観光サービス)

世界最大級の民泊プラットフォームであるAirbnb(エアビーアンドビー)は、宿泊施設のマッチングにAIレコメンドを活用しています。Airbnbのレコメンデーションシステムは非常に高度で、ユーザーの検索履歴や希望条件、過去の予約データ、さらには物件の場所・設備・レビュー評価といった多面的な情報を機械学習によって分析しています。その上で、数百万件に及ぶ登録宿泊先の中から各ユーザーの嗜好に合いそうなオプションをパーソナライズして提示します。例えば同じ都市を探していても、家族連れにはキッチン付きの広い貸切物件を、一人旅には安価な個室やユニークな宿を、といった具合にAIがニーズを推測して表示順位を最適化します。これによりユーザーは自分にぴったりの宿を見つけやすくなり、予約成立率や顧客満足度の向上につながっています。またプラットフォーム側も、膨大な宿泊データを活用したレコメンドによって未稼働物件の稼働率アップや利用者のリピート率向上といったメリットを得ています。Airbnb以外にも旅行業界では、旅行プラン提案や観光地のパーソナルガイドにAIレコメンドを応用する動きが進んでおり、観光客の体験向上と事業者の収益増加を両立させる取り組みとして注目されています。

レコメンドシステムにおけるLLM/生成AIとの連携による更なる活用可能性

推薦理由を説明出来るようになる

こちらも推薦した理由の説明がLLMによって実現出来るようになりました。

なぜ自分に推薦されたのか分からない商品があったりする場面もありますが、説明を加える事で、よりレコメンドの精度の信頼感にもつながってきたり、管理者側で売上に繋がらないレコメンドが起きている場面での解釈など様々な方向性での活躍が考えられます。

例えば、2024年に投稿されている「LLM-Powered Explanations: Unraveling Recommendations Through Subgraph Reasoning」という論文ではレコメンドの根拠を説明出来るシステムの構築を行っています。

ユーザーに最適な商品を決定する際に、人間が理解出来るような推薦の根拠を提示するような形になっています。

チャット形式の対話型によるユーザーニーズを深堀り

また、チャット形式で好みや状況を質問し、モデルや推薦結果を継続的に補正していき、より精度が高いパーソナライズを行う事で、レコメンドシステムの改善などを行う事も可能です。

こちらは直接レコメンドのシステムの精度にも繋がるため、今後も非常に重要なトピックとなっていくでしょう。

LLM×レコメンドシステムによるパーソナライズド訴求の最適化

また、LLMを組み合わせる事でより個人に合わせた推薦という事が出来るようになりました。

例えば、各顧客ごとにマーケティング文面(メルマガ・LP・広告コピーなど)をLLMが自動生成・ABテストし、成果指標(CTR/CVR/LTVなど)に基づいて訴求内容を継続的に磨き込む仕組みが構築可能です。

最近日本でも多く出てきている営業系のエージェント型AIはこちらに該当します。

海外の事例で言えば、

- IterableやBrazeなどのマーケティングオートメーションツールにおける、AIによる件名や文面最適化

- ShopifyやAmazonのレコメンドエンジンと連携した、メールやプッシュ通知文面の動的生成

- Copy.ai や Jasper などの生成AIツールを活用した、パーソナライズド広告コピーの自動作成・A/Bテスト

といったあたりが該当しています。

まとめ:AI活用でDXを加速させるポイント

ここまで、需要予測・異常検知・レコメンドという3つの領域における機械学習×生成AIの実例8選とLLMの組み合わせにより広がっていく展開のポイントをご紹介しました。いずれの事例も、データに基づく予測・検知・最適化によって業務上の課題を解決し、ビジネス価値を創出しています。共通する導入メリットとして、在庫量の最適化による欠品防止や廃棄削減、予測・検査作業の自動化による業務効率化、パーソナライズによる顧客体験向上などが挙げられます。これらはまさにDX推進に資する成果と言えるでしょう。

一方で、AIプロジェクトを成功させるには闇雲に導入すればよいわけではありません。自社でAI活用を検討する際には、中長期の戦略立案、投資対効果の高い領域の選定、アジャイルな開発・導入、システム面と運用ルール双方でのリスク管理、そして社員のAIリテラシー向上といったポイントが重要だと指摘されています。小さなPoC(概念実証)から始めて効果を見極め、段階的に本格導入するアプローチがリスクを抑えた上手な進め方です。

AIプロジェクトを進める上でのデータ分析を行うチームの立ち上げに関しては、別の記事でまとめているのでそちらも興味がある方は読んでみてください。

また、自社内に十分な知見がない場合は専門家に相談したり、実績のあるAI開発パートナー企業に協力を仰ぐのも有効です。自社のDXを加速するうえで、機械学習や生成AIの活用は今や避けて通れないテーマです。本記事で紹介した事例を参考に、自社の課題にマッチしたユースケースからぜひ検討を始めてみてください。

もし「自社でもAIを活用した需要予測や異常検知を導入してみたいが、何から手を付ければよいか分からない」という場合は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。専門家チームによるコンサルティングからモデル開発・システム実装までワンストップで支援し、貴社のDX実現をサポートいたします。